李壮

既关注小说又喜欢电影的朋友们有福了,最近一段时间他们不缺话题可聊。《一句顶一万句》与《我不是潘金莲》,这两部几乎同档期上映的电影,显然可以放到一起集中讨论:两部电影都是改编自知名长篇小说,原小说著者都是刘震云,而在经验题材层面,二者讲述的都是小城(或者说乡镇)层面的故事。电影和小说的好坏自有论者评说,原作改编的得失也是一言难尽,我此刻更感兴趣的却是另一个更具发散性的话题,那就是“小镇故事”。

这些年来,“小城镇”已经成为了中国文艺的一座富矿。杂乱的街道、浓重的口音、疲倦的面容……这一切仿佛具有无穷的魅力,所有在田间地头或CBD中心找不到、看不清、抓不住、写不好的爱恨喜悲,扔到三线小城的红油汤底里一涮,忽然就变得味道十足。影片《一句顶一万句》中,机位抬高、抬高、一点点摇上去,最后一个俯拍,破败冷清的街景尽收眼底;随后镜头给到人物,邋里邋遢的中年胖子骑着小摩托“突突突”驶过烟火人间,观众的心也跟着“突突突”颤动起来。说到摩托车,前不久引起热议的小众电影《路边野餐》也是类似,主人公骑着摩托车在山沟沟里转来转去,愣是把一部《穆赫兰道》式的烧脑片转成了底层诗歌集;在这个意义上,我更喜欢影片的英文名“KailiBlues”(《凯里蓝调》),而不是正经片名《路边野餐》(随便抓一个与正文无关的词当题目,这是法国剧作家尤奈斯库在《秃头歌女》中玩旧了的把戏,荒诞派戏剧的精神底色同贵州小山村生活也很难形成互文)。就连《火锅英雄》、《从你的全世界路过》这种商业片,也喜欢把重庆从直辖市降格成县级市拍;看着满屏幕的垃圾筐小广告,我正宗重庆血统的夫人有些哭笑不得:“老子,重庆哪有嫩个烂?”当然,对于这类“小城故事”,目前多数人还是比较买账的——高楼大厦?俊男靓女?对不起,你说的是《小时代》,穿校服喝可乐的初中女生才喜欢那种东西;真正的文艺青年,就是要手提复古包、一身森女范,跑到电影院夜场里去看苍蝇饭馆和筒子楼。

这种现象背后的原因颇为复杂,或许放到文学语境中我们能看得更加清楚。近年来小镇书写的集中出现,与70后作家的爆发大致同期,或者说二者之间互为因果。那种充满颗粒感的语言、扭曲压抑的人物形象、荷尔蒙气息膨胀的氛围,一度形成了小说界的流行风尚。这类小城故事,相当于一代人青春期经验的“母题”式存在,真切而又真挚;同时,边缘和底层的另类景致本身自足有观看的动力,在“安全正确”的都市语境下,它常能激发起人们的惊奇感受——我曾与一位70后青年评论家谈起小城话题,他年少时亲历过的创意斗殴和花样作死令我大感好奇,例如把落单的对头堵在河边,狂殴一顿之后逼着对方唱“他说风雨中这点痛算什么”。更重要的是,乡镇小城特殊的文化生态,往往能折射出一种时间的断裂以及断裂所造成的特殊情感状态。前阵海南青年作家林森带着他的新书《关关雎鸠》来北京,林森是80后,但这部长篇小说写的也是小镇。在那次研讨会上我说,我从这本书里读出了两种时间的缠绕与撕裂,这或许是当下小镇书写重要的兴奋点与价值所在。上一代人在空屋子里回忆往昔,下一代人在街道上斗殴恋爱;作物生长的时间、走屋串门的时间、续写家谱的时间,渐渐被蹦迪吸粉的时间、赌钱打架的时间、逛足疗店找小姐的时间所取代。如果将时间与生命看作一对近义词,那么前者意味着积蓄和传承,后者则意味着消耗与异变。在同一条街道甚至同一个家庭中,两种时间痛苦而错乱地纠缠在一起,终章和序曲共同编制出一枚巨大的符号,像是问号,又像是叹号。

这是当下中国的典型性图景之一,是乡土中国转向现代的剧烈阵痛;在天人合一的古典乡村与理性规范的现代都市之间,小城镇像手术台上一道未及缝合的伤口,长久耽溺在历史转型的半途之中。在一个全球化的时代,小城和乡镇作为一块秩序边缘的“飞地”,堂而皇之地袒露着胸毛浓密的肉体;它告别了熟人社会,却还未真正嵌入现代文明的大机器,半生不熟之中透出浓浓的荷尔蒙气息。这很狂野,但并不“丛林”——都市文明才是真正的丛林,人与人之间保持着警惕的距离,所有欲念都被压抑在花样百出的伪装之下,我们把这伪装叫做规则。小镇上的人们不需要那么多伪装,爱恨、暴力、性甚至死亡都可以是赤裸裸的。借用一个弗洛伊德的概念,乡镇就是现代文明的巨大“本我”。

现代文明撞见自己的“本我”,就好比我们在动物园里面对着一只聪明却丑陋的黑猩猩,心有不适却又兴趣盎然。我想起电影《我不是潘金莲》里使用的圆形画面,许多人说那是在模拟偷窥,其实我们对小镇生活的兴趣也有点像是偷窥。偷窥什么呢?显然不是政治经济学层面的东西,而是要窥视在那种远离北上广“核心话语”的边缘语境中,人将如何落实自己那千奇百怪的可能性。在一个恰到好处的距离上,喜悦和悲伤、希望和绝望、欲念和虚无,都容易被更好地表现出来;而此种窥探和表现,也终将构成我们对自身的反观。小镇人物乃至现代社会中大多数边缘人物身上存在的艺术张力,往往在于他们的偏执或彷徨。相较于那些精致而确凿的生活轨迹,偏执和彷徨其实更能够拓展人性的宽度,它意味着人对自我的寻找。

#p#分页标题#e#由此言之,小镇的故事中,往往暗藏着深刻的怀疑主义,以及怀疑背后若隐若现的真理。就拿《一句顶一万句》和《我不是潘金莲》来说,杨百顺试遍百业、牛爱国天涯寻妻、李雪莲闷头上访……他们都很苦,甚至苦得有些荒唐。都市白领们不会这样,但他们真的比杨百顺们更确凿地把握住存在的秘密了吗?小说《一句顶一万句》上部《出延津记》的最后,一生中多次改换姓名的杨百顺终于踏上出走之路。火车进入隧道,一切沉没在黑暗之中,他的耳边回响着邻座陌生旅客的问话:“你是谁?从哪里来?到哪里去?”他答不出来。这看似是不难回答的:“我是李壮,从天通苑来,去作协上班。”但这真的就是答案吗?现在,我乘坐的北京地铁5号线也马上要沉入地底。前面是惠新西街南口站,去年这里的车门挤死过人。但我不认得那人,新闻只说她住在离我不远的地方,为了早些下班摆地摊而冒险往车上挤,结果被卡在了车门和屏蔽门之间。

我和这不幸的女人之间有着怎样的关联?说不定我们曾共同挤过同一节车厢。我们都居住在北京,可我不敢说我了解这座城市,不敢说我了解生活,甚至不敢说我了解我自己。

这些,恰恰是艺术要回答的问题。

-

相关文章

- 抖音怎么设置不让别人看我的喜欢

- 抖音怎么把喜欢设置公开

- 抖音怎么把喜欢设为私密

- 抖音怎么一键清空喜欢的作品

- 网易老板丁磊的女儿丁宇是谁 人们很喜欢网易游戏

- 春季我们保健的方法

- 喜欢一个人什么感觉

- 陈绮贞最好听的歌曲top10:《小尘埃》上榜,第一《喜欢你》

- 超准八字合婚,可以了解我们婚姻是否过得幸福快乐

- 我们应该如何挽回男朋友,正确的步骤是循序渐进

德迅网 » 我们为什么这么喜欢小镇故事

免责声明:本文由网友提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。

10个哄媳妇的冷笑话

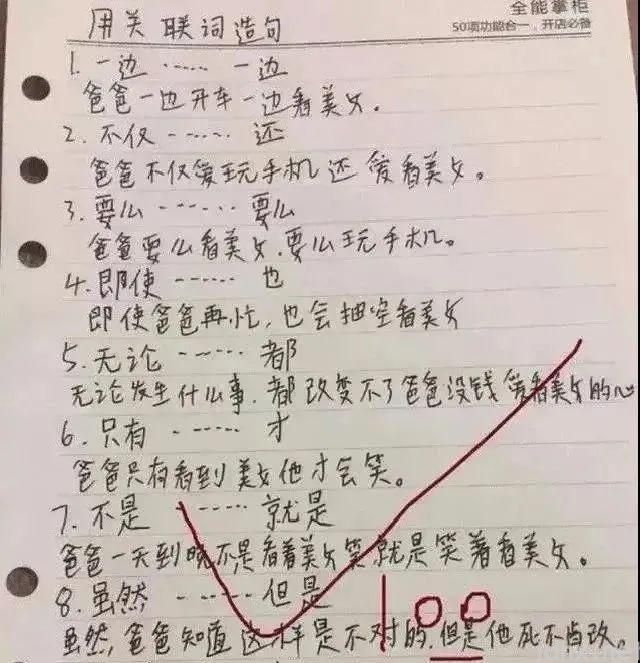

10个哄媳妇的冷笑话 妈妈从儿子作业中发现了大秘密 作业之家

妈妈从儿子作业中发现了大秘密 作业之家 搞笑的取名 你知道几个?

搞笑的取名 你知道几个? 大部分成功者都是非主流

大部分成功者都是非主流