自从进了房间,曲曼就变得安静,不怎么说话。跟车上肆无忌惮询问崔浩如何解决生理问题的样子相比,她似乎换了一个人,神情十分沮丧。她问崔浩微信里有没有半步村的朋友,崔浩说不多,但也有。她把手机拿过去,专门找了半步村的人翻了翻朋友圈。崔浩这才注意到她似乎没带手机。她说她早上走得太匆忙了,手机放在鞋柜上,没有带。崔浩笑她,说她一定是想借他的手机查岗,看看鹦鹉表哥在干什么。她没有接话,也没有笑,只是好像嘟囔了一句什么自责的话,然后倒头就睡。抱着她自己的被子,睡觉前她拿出纸巾擤鼻子,声音很响,似乎还在抹眼泪。

崔浩将之理解为内心矛盾,也猜想她并不是十分开放的女人。

“你说村里现在很淫乱,你淫乱过吗?”崔浩试图将话题引回到前面暧昧的语境。

没料到曲曼开门见山:“我今天来那个,所以跟你住一间房也无妨,你别多想,想干吗自己到厕所解决去。我累了,想睡一会儿,醒了之后,我想你帮我个忙。”

她缩进被窝里,没多久,就发出很响的呼噜声。

农村妇女!崔浩内心重新浮现这个词。她怎么这么能睡!他突然想,他今天这样算是什么事?如果被熟人碰到,叔嫂共处一室,狼狈为奸,这消息传到半步村去,还不死翘翘了。两人在大雨中跑来开房,但氛围有点诡异,他不知道该如何开始这个故事。现在已经不像以前,约个小女生开房,大家都心知肚明,各取所需罢了。大概是人越活越小心,总是追问意义。更关键的是,进了房间之后裤裆里一直软塌塌,就没有奋勇向前的动力。他将被子盖在身上,手往裤裆里一掏,没出息的东西蜷缩在里头。拨弄了两下,内心居然没有任何波澜。窗外有屋檐上的雨滴打在窗外雨棚上的滴答声,一下下很结实。他想起水手和椰子树,还有布达拉宫的夕阳,没多久,也模模糊糊就这样睡着了。

他再次醒来时,外面天色已经很亮了,只是还有点阴沉,真不知道自己睡了多久。逆着窗口的光,可以看到曲曼在坐在椅子上涂口红,她长发披肩,身子绷得很直。她换了一身紫色的裙子,裙摆大得有点夸张。

“这衣服好看吗?”她问,“像不像要去结婚?”

“我说出来不知道你会不会笑话我幼稚,不过我现在心里想到一个词。”

“什么词?别告诉我是狗屁爱情之类的。”

“不是的,我想到,私奔。”崔浩呵呵笑了两声,这个玩笑开得有些苍白,曲曼也没有配合他跟着笑。

“崔浩你还不起来?”这似乎是两人一路上到现在,她第一次直接称呼他的名字。

他一跃而起,直接冲进厕所。早就尿急,只是忍着而已。尿完之后,他临时决定冲一下澡。打开水龙头,热水喷在身上,热气蒸腾,一股雄浑的情欲又将他托举起来,他伸手握住把柄,想起曲曼薄薄的嘴唇,中间似乎可以有某种对应,在想象中完成。火热的坚硬,可以被温润包含。围困,笼罩,像灌注植物叶脉律动的力,被危险驾驭的狂野。他撸动,猛烈的颤抖,轻轻地呼出一口气。

“崔浩,你好了没有,我有话跟你说。”隔着厕所的门,他还是听清了她的话。

他深吸了一口气,应了一声。洪水已经回到澎湃的大海,一切归于平息,他感觉自己在被重新组装,或者重新被拆解,总之,整个人都松弛了下来。

“什么事?”他站在厕所门口,用浴巾擦着头发。浴巾里有一股消毒水的味道,近似于精液的腥味。

“也没什么……只是,我突然明白我爷爷,他跪在台上脖子上都是鲜血,我突然明白他在想什么。”曲曼本来盯着他,但突然又退缩了,转头望向窗外。窗外什么都没有,白茫茫的迷雾在浮动。崔浩这才注意到她今天似乎有些异常,她浓妆艳抹,把自己打扮得非常漂亮。“私奔”,他脑海中又闪过这个词。

她伸手在桌上扯了三张纸巾,擤鼻涕,这才瓮声瓮气地说:“也没什么,可能你要送我回半步村……”

又说:“你也可以送我去车站,我自己坐车回,但我想,你还是送我回去吧。”

又说:“我本来想,找个风景好点的地方,穿着我最漂亮的衣服,我就去死……”说到死,她的眼泪又涌出来。

崔浩的浴巾缓缓地放下来,感觉到她不是在开玩笑。他想找鞋子穿,但脚是湿的。他突然明白她为什么一路上都在讲她爷爷,讲她小时候。

“他不是人,赌输了钱,就把我卖了,三个男人进来强奸我。他在外屋听着,抽他的烟。昨天在池塘边干活,他又找我商量,问我可不可以再被搞一次,我成什么了!还问我被搞的时候是不是很开心?你说他是不是变态?他说他喜欢看我被别人搞,他在外屋也很爽,还能还赌债。说话的时候他低头蹲在池塘边弄鱼料,我抡起洗衣板,一把就将他打翻在池塘里。他栽倒在里头,一动也不动,我很害怕,就跑出来,刚好,路上就遇到你。”

崔浩感觉脑袋里有个炸弹爆炸了,嗡嗡响着。他扶着墙走过去,在床上坐下来。

“你是说,你杀了人?”

她捂住脸呜呜哭了起来,脸上的化妆品全乱成一团,面目瞬间变得狰狞。

“我在想什么呢?”一个女人上了自己的车,她是在逃生,或者真如她所说,是想寻死。而自己浑然不觉,只想使用她身上的某些器官。

“该死!”

五

“我们必须捋一捋。”崔浩终于用浴巾擦干了脚,穿好了衣服和鞋子。他必须理清楚,不然这样两人算什么?奸夫淫妇杀人潜逃?这不成了西门庆带着潘金莲逃跑了,“你行行好,你不能把我卷进去。”曲曼让他放心,她说她要死也不会拉个人垫背:“你都离婚了,还没了工作。”崔浩内心闪过一丝被同情的温暖。

“你的洗衣板重吗?”

“重。”

“打中哪里?”

“后脑勺。”

“池塘里有水?”

“有水,不深。”

“倒下时他有喊吗?会动吗?”

“不声不响,也不会动。”

“那你怎么知道他死了没?”

“我害怕,扔下洗衣板就跑回家了。现在想,即使没打死,估计也被淹死。”

“旁边没人?”

“没人,锦鲤池塘很少人来。”

崔浩注意到床头柜上有一个红色的台式电话,那种葡萄酒的红色。她一定留意到他在看电话机,于是他赶紧问她,那现在你怎么打算?

她张开嘴,似乎很艰难才说出话来。她眼里都是空的,眼泪在眼眶里打转,没说话的时候嘴角会突然变形。但她还是说话了:“回去看看孩子,然后去派出所自首。你能不能,给他奶奶打个电话,看看她在不在家,我想跟孩子说说话。”

崔浩弯腰从包里找出手机,递给她。她接过来,手在抖。她递回来,报了一串号码,让崔浩帮她拨。电话嘟了第一声,她又呜咽了,抽了一把纸巾擦眼泪。

“喂!”那声音像踩在晒干的花生壳上,是鹦鹉奶奶,“喂!怎么没人说话呢?是不是阿曼啊?快回来吧,鹦鹉他在找你……”

啪!手机被她一把打落在地上,挂断了。

她的眼睛像两个黑洞,充满了恐惧,惊慌失措;她环顾四周,似乎在某个角落有另一双眼睛正在盯着她。

“你别怕,反正要面对,他会原谅你的。”

“不可能!”她的脚缩到椅子上,紧紧抱着膝盖,“要不我还是去死,死了我就可以下去跟他道个歉,菩萨保佑让我遇着他,告诉他我真的不是故意的。”

崔浩把手机捡起来。

“别打!”她声音都发抖,“你带我走,去哪都行,云南!我给你做牛做马,你想怎么对我都行!”她瘫坐到了地上,长裙不像是穿在她身上,倒像是捆绑着她。

崔浩的手停在半空。他看着她的脸,她涂抹成一片的劣质口红。他看着她的手,杀过人的手,他突然感到不寒而颤,一阵哆嗦。

#p#分页标题#e#“你别慌!你要相信崔教授!”突然把“教授”这个名号端出来,他脱口而出,连自己也感到意外。他从来都不是教授,过去不是,未来也不会是。只有现在,他需要冒充一会儿,用一个词汇将自己像个气球一样吹涨起来。他站起来,走到窗边,找到了鹦鹉表哥的手机号码(居然还存着!),拨过去,接通了,一个男人的声音接了电话,信号不好,说了两句才听出来是养鹅的强仔,强仔喂了几声,又叫了几声崔浩(手机里显示了姓名),这时信号稳定了,才告诉他,鹦鹉表哥睡着了,医生刚来过,正在给他打点滴。

“他不小心摔到池塘里,可能是中风,现在只记得他当年刚回村子时候的事情,后面的事情全忘记了。

倾听火星“心跳”、飞越最远天体……太空探

倾听火星“心跳”、飞越最远天体……太空探 《星际探索》曝“迷失太空”预告 皮特揭宇

《星际探索》曝“迷失太空”预告 皮特揭宇 新突破!中国科学家发现“巨型”黑洞 理论

新突破!中国科学家发现“巨型”黑洞 理论 加媒:中国月球车玉兔二号在月球发现“神秘

加媒:中国月球车玉兔二号在月球发现“神秘 小学6年级《探索宇宙》宇宙PPT课件

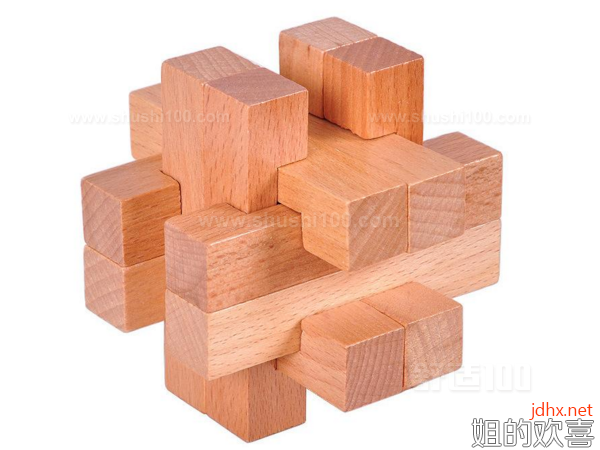

小学6年级《探索宇宙》宇宙PPT课件 鲁班锁的13种类介绍

鲁班锁的13种类介绍