朱维铮(复旦大学资深教授) 0 0

朱维铮(1936年7月4日~2012年3月10日),中国史学家,复旦大学资深教授,祖籍江苏无锡,毕业于复旦大学历史系中国古代史专门化。朱先生治学严谨、功力深湛,是中国经学史、中国思想文化史、中国学术史、中国史学史、中西文化交流史和中国近代史等多个领域的著名历史学家,在海内外享有很高声誉,他师承陈守实、周予同先生,继承了复旦优秀的史学传统,治学能力和成果在早年即为学界所瞩目,是1980年代文化史研究的主要倡导者、开拓者和建设者,主持整理、编选和校注多种重要典籍,是促进国际文史学术交流合作的先行者。2012年3月10日逝世,享年76岁。海外学者赞誉他为“低调的大师”,他谦称自己是“中国历史研究的从业者”。而对“近代史”,在他最后一部著作中,他说自己只想充当“读者”。[1]-

本名:朱维铮 所处时代:现代 民族族群:汉族 出生地:江苏无锡 主要作品:《孔子思想体系》,《周予同经学史论著选集》,《十大史学家》 主要成就:获德国汉堡大学荣誉博士

人物生平

朱维铮1936年7月14日出生于江苏无锡。1955年进入复旦大学历史系就读,1960年毕业于中国古代史专业,留校任教,历任讲师、副教授,1988年晋升为教授。2006年被德国汉堡大学授予荣誉博士称号。这是汉堡大学授予中国人的首个荣誉博士,也是自季羡林之后德国高等学府授予中国人的第二个荣誉博士。曾任复旦大学文史研究院学术顾问、社会科学高等研究院顾问,原中国史学会理事,原国际儒学联合会副会长、顾问,原上海海峡两岸学术文化交流促进会常务理事,上海市徐光启研究会会长,北美《亚洲评论》顾问等学术兼职。

朱维铮师承著名学者陈守实、周予同先生,在中国经学史、中国思想文化史、中国史学史、中西文化交流史、中国学术史、中国近代史等多个领域做出突出贡献,被公认为是上世纪80年代以来中国文化史、思想史、学术史研究的开拓者之一,是促进国际学术交流合作的先行者。他继承了复旦优秀的史学传统,在海内外享有很高声誉。

朱维铮早年受学界前辈亲炙。他留校之初,即担任陈守实教授的助教。1962年,他在《历史研究》上发表《府兵制度化时期西魏北周社会的特殊矛盾及其解决:兼论府兵的渊源和性质》一文,多受瞩目。后调任周予同教授的学术助手,协助主编教育部委托的《中国历史文选》,期间博研典籍、贯通古今。该书作为国内高校文科相关专业的首选教材,沿用数十年、屡经修订,累计发行量达50余万册。

朱维铮是中国经学史研究的重要传承者。他承续钱玄同、周予同一脉,无论环境艰难还是喧嚣,都长期坚守在经学史领域,整理了大批经学史研究资料,培养了一批经学史研究人才,成为当今海内外最有成就的经学史家之一。他整理编辑的《周予同经学史论着选集》,是经学史领域的重要文献。他先后受邀参与主编《传世藏书》经学与经学史类文献,担任《儒藏》经学史类文献整理的主编,所做工作为后来者指引门径。他在《儒术独尊的转折过程》、《中国经学与中国文化》等文章和《中国经学史十讲》一书中提出,经学史是中国中世纪的统治学说史,经学演变有明显的“学随术变”特征,经学史与我国边疆历史有复杂而密切的联系。这些观点继承和发展了周予同的经学史研究思想,别有创见。

朱维铮被学界认为是国内文化史研究的主要奠基人。1980年,他和复旦历史系同仁组建了全国首个中国思想文化史研究室,锐意开拓中国思想文化史领域。他和庞朴教授合作主持编辑了《中国文化史研究丛书》28种,具有学术里程碑意义。1986年,又在复旦大学组织召开首届中国文化学术国际讨论会,这是1976年以后首次在国内举办以中国文化为主题的国际学术研讨会,产生了划时代的影响。上世纪80、90年代,他组织编纂了五辑《中国文化研究集刊》,荟聚时贤佳文,至今嘉惠后学。他倾三十年之功撰写了《走出中世纪》(1987)、《音调未定的传统》(1995)、《走出中世纪(二集)》(2008)等着作,眼光独到、思想新锐、功力深湛,影响了几代学人。《走出中世纪》出版不久即被译成英文,在国际学界产生很大反响。

在中国史学史领域,朱维铮继承了陈寅恪、陈守实一脉的学术思想和治学方法,发展出中国史学史课程,成为复旦历史系的特色。2005年,他领衔承担课题“中国史学的历史进程”,向复旦大学百年校庆献上了一份学术厚礼。他先后撰写了《史学史三题》、《班固与〈汉书〉:一则知人论世的考察》、《历史观念史:国病与身病——司马迁与扁鹊传奇》、《史官与官史:韩、柳的史官辩》、《历史编纂学:过程与形态》、《班昭考》等论文,并为《中国十大史学家》一书撰写了高质量的“司马迁篇”,体现出在史学史方面的深厚造诣。

在中西文化交流史领域,朱维铮重视明末以来传教士与西方文化在中国的传播、蜕变及其在传统政治演变过程中的作用。他推动了上世纪80年代以后国内的中西交通史、基督教在华史、宗教史等领域的研究,也为晚明以来的政治史、思想文化史研究引入了新视角。1993年,他主持召开近代中西文化交流国际研讨会,会后编辑出版了《基督教与近代文化》一书。他还先后主持了《马相伯集》(1996年)、《利玛窦中文着译集》(2001年)、《徐光启全集》(2011年)等重要文献的整理出版,为相关领域研究奠定了权威性的资料基础。

晚清及近代学术史研究,是朱维铮毕生致力的领域之一。他对晚清经今文学旗手康有为、经古文学殿军章太炎的研究做出了很大贡献,编校了《中国现代学术经典·康有为卷》(1996年),与人合作编选、注释《章太炎选集》(1981年),为《章太炎全集》收集整理了第三卷《訄书》(1984年),对《訄书》三次结集诸问题的研究获得突破性成果。他精校详注的《梁启超论清学史二种》(1985年)成为当代入门读物。他与钱锺书先生合作,主编了《中国近代学术名着丛书》(一辑十种,1998年),并为每种着作撰写长篇导论。十篇导论和相关论着结集为《求索真文明:晚清学术史论》,代表了他在清学史领域的成就。为纪念“戊戌变法”一百周年,他与台湾作家龙应台合作编辑了《维新旧梦录》(2000年),成为活动期间的最畅销着作。

在先生的最后几年,他结合半个世纪的治学经验勉力写作,对于中国近代史的研究有系统性的发复,并结集出版了《重读近代史》(2010年)。作者通过考证、发微和总括的笔触,揭示出中国近代困境的根源,很多观点令人深省。此外,他还撰写了文化史普及着作《壶里春秋》(2002年),参与编撰了《中国现代史资料简编》(第一卷)、《孔子思想体系》等作品,并曾担任《学术集林》、《九州学林》的编委工作。

朱维铮先生治史五十七载,早期深得马克思主义唯物史观精髓,长期盘点经史子籍、别裁清学,稔于干嘉考据之法、谙于现代诠释之学,坚持从历史本身说明历史。他把清代“实事求是”的朴实学风,与现代学术理性客观的科学精神结合起来,在国内外学界有口皆碑。他在中国文化史研究的方法论上,主张区分“传统文化”和“文化传统”,区分“历史的孔子”和“孔子的历史”,认为应回到历史环境下找到当事人的真实经验,据此回答当时的问题,才能回应当代人的兴趣。他善于发现新领域、用新眼光审视旧问题,关于重新认识中国近代史开端的立论受到国际学术界广泛重视。他厌弃高头讲章的说教,反对故弄玄虚的矜持,擅用大手笔写小文章、用精炼文字发微阐幽,令人会心。

朱维铮先生为师五十二载,从未脱离教学第一线,是卓越的史学教育家。他坚持言传身教、教书育人。先生一直自承:“我虽不是名师,可当得上严师;名师未必出高徒,严师或许还能出几个。”他不拘一格、提携后进。先生培养指点的学生、学者,很多已卓然成家;指导的海外学者,不少已是欧美汉学界的领军人物。2008年起,他开设本科通识教育课程“历史上的中国与世界”,高屋建瓴、引领初学。2011年12月中旬,已是肺癌晚期的先生,在接受放疗后坚持上课,提早到教师休息室缓坐半小时,一丝不苟讲完了人生的最后两节课。

朱维铮先生一生不懈追求真理,以学术为生命。去世前两年,他着手对《走出中世纪》、《音调未定的传统》两书作大幅修订,直到生命最后一刻,仍在病床上校订样稿,批注满纸。他一生自尊风骨,延续了老一辈学人风范。课间饮水,必背对学生;批改学生文稿,红笔淹墨;讲学犀利酣畅,诲人温文尔雅。海外学者赞誉先生为“低调的大师”,他谦称自己是“一名中国历史研究的从业者”。他一生身体力行,履行当代中国知识分子的社会责任,与王元化先生一起提倡“有学术的思想、有思想的学术”。先生晚年欣然出任上海电视台《大师》栏目学术顾问,抱病工作,帮助栏目选题、策划、审稿,弘扬学风、启迪社会。

朱维铮先生在学术界、思想界奋斗了半个多世纪,从未离开过复旦大学。他的生命、思想和情感已经与复旦融为一体。他独立思考、求索真理的批判精神,光明磊落、襟怀坦荡的史家品格,嫉恶如仇、刚直不阿的学者风骨,是复旦人永远的精神财富,必将指引复旦的文史传统发扬光大,激励全校在创建世界一流大学的道路上阔步前行。

主要作品

《孔子思想体系》,与蔡尚思合着,上海人民出版社,1982年6月。

朱维铮(编)《周予同经学史论着选集》,上海人民出版社,1983年10月第一版,1996第二版。

梁启超(着)、朱维铮(校注),《梁启超论清学史二种》,含《清代学术概论》《中国近三百年学术史》,复旦大学出版社,1985年9月。

《走出中世纪》,上海人民出版社,1987年12月。

《十大史学家》十大系列丛书,与裴汝诚合着,上海古籍出版社,1989年8月。

《音调未定的传统》,辽宁教育出版社,1995年3月。

《求索真文明——晚清学术史论》,上海古籍出版社,1996年12月。

《清代学术概论》梁启超撰,朱维铮导读,上海古籍出版社,1998年1月。

《维新旧梦录》台湾版名《未完成的革命》,与龙应台编着,生活·读书·新知三联书店,2000年1月。

《壶里春秋》(学苑英华),上海文艺出版社,2002年4月。

《中国经学史十讲》,复旦大学出版社,2002年10月。

《马相伯传略》,合着,复旦大学出版社,2005年7月。

《走出中世纪》增订本,2007年4月,2009年7月收入中国文库。

《走出中世纪二集》,复旦大学出版社,2008年5月。

《清代学术概论》(跟大师学国学)梁启超原着,朱维铮校注,中华书局2010年1月。

《周予同经学史论》,朱维铮编校,上海人民出版社,2010年2月。

《重读近代史》,中西书局,2010年8月。

《音调未定的传统》(增订本),浙江大学出版社,2011年12月。

主要影响

主要社会职务

中国史学会理事、国际儒联顾问、孔子基金会顾问、上海海峡两岸文化促进会常务理事、徐光启研究会会长、香港城市大学课座教授、安徽大学兼职教授、《九州学林》常务编辑、北美《亚洲评论》顾问等,国务院特殊津贴享受者。1987年以来,曾先后应邀至加拿大多伦多大学、美国印第安纳大学、德国慕尼黑大学、海德堡大学、哥廷根大学、韩国高丽大学、香港中文大学、台湾大学等海外名校担任课座教授,并曾任台北驻市学者。

个人成就

曾兼中国史学会理事、国际儒学联合会顾问、上海海峡两岸学术文化交流促进会常务理事诸职十多个。现仍兼《九州学林》常务编委和多个学术文化机构的学术顾问。

二十多年来相继应聘担任过加拿大多伦多大学,美国印第安纳大学,德国慕尼黑大学、哥廷根大学、海德堡大学、埃森高等文化研究院,韩国高丽大学,香港中文大学,香港城市大学,台湾大学等客座教授十五次。曾任台北驻市学者。2006年由德国汉堡大学授予荣誉哲学博士。近年曾任英国《金融时报》(FT)中文网“重读近代史”的专栏作家。

曾主持编过《中国文化》研究集刊、《中国文化史丛书》、《中国近代学术名着丛书》、《传世藏书》经学史类和诸子类,以及国际学术会议论集《传统文化再估计》、《基督教与近代文化》、《儒家思想与未来社会》等。曾任《儒藏》五经总义类主编。

已刊史学论文及讲演录约二百篇。除上述着作外,还辑编校释有《章太炎选集》注释本(合作),《章太炎全集》第三卷(《訄书》《检论》三种集校本,《康有为卷》(中国现代学术经典本),《中国现代思想史资料简编》五四卷;主编文集《马相伯集》、《利玛窦中文着译集》、《徐光启全集》等。论着多种有海外版和英文版。

传世作品

朱维铮或许像一些人所说,留下的传世作品太少了,凭着他的才气和勤奋,他确实应该多留下几部著作。朱维铮或许后来为声名所累,不敢轻易出手,最能表现他学识与见解的《中国史学史》《中国经学史》其实都没有出版,前者他至少讲了三十遍,后者也不下于十多次。他个人太看重这些了,因而一遍又一遍地检视增补,不厌其烦。

现在坊间看到且使朱维铮赢得巨大声誉的是《走出中世纪》正续编,还有个别编目重复收入的《音调未定的传统》《求索真文明》《壶里春秋》等。这几部著作给人的感觉就是一篇篇小题目,只是类似于读书笔记一样的作品。其实,这些著作尤其是《走出中世纪》正续编,真的代表了朱维铮对中国文明与历史的看法,如果要想准确评估这几部著作在中国学术史上的意义,不妨将这些作品与章太炎的《訄书》及《检论》相比较。按照朱维铮的分析,章太炎这些零散作品不仅展示了作者对中国文明起源发展的宏阔视野,而且蕴含着作者营造中国历史文化新解释体系的野心及尝试。

朱维铮对章太炎的这个评价其实就是夫子自道。他对自己这几部作品的自我感觉,就像他评价章太炎一样,零散短篇组合深意存焉,确实体现了朱维铮对中国历史文化的整体观察,蕴含着作者重构中国历史文化解释体系的学术野心。

在朱维铮生命最后几年,他的兴趣转移至中国近代政治史的观察上。他为报刊撰写了一系列短文,后被结集为《重读近代史》。这部最新著作体现了朱维铮那代学者对近代中国历史的新看法,许多观点确实振聋发聩,令人耳目一新。不过实事求是地说,由于作者年岁大了,没有办法阅读更多原始文献,没有办法追踪最新研究,作者的看法只是那代人的出新,是作者的天才猜测,没有像《走出中世纪》那样体现学术上的整体超越。

轶事典故

朱维铮是当今中国学术界的“异数”,也是大学校园中难得的一道风景。他究竟在课堂上讲过什么,一拨又一拨学子或许并不记得了,最难忘还是他的风度、犀利,引经据典的博大,警句名言式的精深。当然,还有朱维铮对现实始终如一的关切和大胆表达,在一代又一代学子身上留下不灭印痕。

如果从学术史脉络说,朱维铮是晚清经学大师孙诒让再传弟子,也是章太炎、梁启超、陈寅恪学术传人。学源正宗与优势杂交铸就了朱维铮的学问世界,而几次特殊机缘又是他学问人生之所以如此的外因。

写作组的生活不后悔

一个机缘是上世纪六十年代初,刚刚毕业留校的朱维铮为陈守实教授做助教。跟随陈守实,朱维铮认真研读《资本论》等马克思主义原典,极大丰富了理论素养。更为重要的是,陈守实指导阅读的马克思,还没有夹杂后来的教条。这是朱维铮的幸运。

后来许多人以为朱维铮的学问是对马克思主义的反叛,是异类。这其实是对朱维铮学术的误解。在学术基本面,朱维铮所坚守的就是“唯物史观”,只是他所坚守的这个唯物史观缺少了一个“认证”,是他追随陈守实从马克思主义原典直接获取,这从他上个世纪几篇有关唯物史观的文章中可以体会出来。

奠定朱维铮学术基础的第二个特殊机缘,是他遇到了周予同。周予同在上世纪六十年代主持编写《中国历史文选》,刚毕业的朱维铮有幸跟着打下手,借书或查找资料。那时没有现在方便的检索工具,繁琐的查找、阅读和编写题解、注释初稿,使朱维铮不知不觉中熟悉了历代典籍,知道了学问方法。

名师出高徒。陈守实、周予同,还有复旦更多名师的指点,使朱维铮很快成为一个优秀的学术青年,然而突然而至的“文革”,将朱维铮等复旦一大批有学问的老中青学者卷了进去。

二十多岁的小青年突然进入上海乃至全国的政治高层,春风得意的短暂日子使朱维铮后来为此付出十几年的“牛棚”代价。不过,根据朱维铮的说法,他对写作组的生活并不后悔,因为那里确实潜藏着一批有学问的高人,朱维铮从他们那里学到了学问方法,学到了文章做法。有很长一段时间,他喜欢对学生夸耀自己是从“文痞训练班”毕业的。

“牛棚”生涯逼着朱维铮只能借书解闷。无聊便读书,是中国读书人的老路数。再加上他之前十几年不知不觉的训练、被训练,等到“文革”晚期“评法批儒”开始,朱维铮竟然成为“有学问”、可利用的人,被安排辅导工农兵学员注释章太炎的作品。这个特殊机遇不仅使朱维铮有了展示才华的合适途径,而且奠定了他后来学术生涯的基础。“文革”结束,朱维铮与另一位复旦才子姜义华合作出版《章太炎选集》。这虽然只是一个选本,但其题解、注释,体现了两位作者极为深厚的学术功力。

读书人的幸运

二十世纪八十年代最初那短暂几年里,朱维铮和姜义华、李华兴“三剑客”组合,使他们快速提升了在学术界的排名。那是一个令人难忘的组合,他们的合作作品也确实展现出真知灼见,复旦中国思想文化史专业在全国高校迅速崛起,成为重镇。稍后,南北学者合作《中国文化》研究集刊出版,中国文化国际会议在上海召开,并由此渐渐兴起中国文化研究热潮。在这一系列学术活动中,朱维铮都是重要人物。

就个人研究而言,朱维铮在八十年代有几项重要工作。一是以蔡尚思的名义出版《孔子思想体系》,这部着作从历史学的立场重新估价孔子的思想,特别是根据历代尤其是清代学者的研究,对孔子经历的考订,使先前中国思想史、孔子研究有了很大改变。是新时期比较正面评估孔子价值的重要作品,对于后来儒学热、国学热具有相当作用。

朱维铮值得称说的另外一项工作是将周予同散见的经学史论文结集并仔细校订。按理说周予同并不只有朱维铮一个助手,更不是只有他一个学生,但是只有朱维铮投入巨大经历从事这项工作,不仅传播了周予同经学史成就,而且展示了朱维铮本人的经学史见解。那篇作为前言的《经学史研究五十年》,其实就是朱维铮经学史研究代表作,他后来的《经学史十讲》等相关作品,其实都没有超出这篇长文的规范。

当然,八十年代,朱维铮还有一篇重要的经学史文章,专门考订汉武帝“儒术独尊”的转折过程。这篇文章发在一个非常专门的论文集中,但在圈内却获得了极高知名度,被誉为中国经学史研究典范之作。

或许是追随周予同编写《中国历史文选》的缘故,朱维铮毕生对于“选学”具有天然兴趣,而且做出了非常突出的贡献,许多人认为对于他的才华来说,这些选编真的是在浪费天才,但朱维铮却乐此不疲,一如既往。他所整理的《梁启超清学史二种》、章太炎《訄书》及《检论》,还有那一大套“中国近代学术名着”,虽说耗尽了朱维铮的精力,但确实为读书人提供了一个个难得的善本。这是读书人的幸运,尽管浪费了朱维铮的天才。

传世作品

朱维铮或许像一些人所说,留下的传世作品太少了,凭着他的才气和勤奋,他确实应该多留下几部着作。朱维铮或许后来为声名所累,不敢轻易出手,最能表现他学识与见解的《中国史学史》、《中国经学史》其实都没有出版,前者他至少讲了三十遍,后者也不下于十多次。他个人太看重这些了,因而一遍又一遍地检视增补,不厌其烦。

现在坊间看到且使朱维铮赢得巨大声誉的是《走出中世纪》正续编,还有个别编目重复收入的《音调未定的传统》、《求索真文明》、《壶里春秋》等。这几部着作给人的感觉就是一篇篇小题目,只是类似于读书笔记一样的作品。其实,这些着作尤其是《走出中世纪》正续编,真的代表了朱维铮对中国文明与历史的看法,如果要想准确评估这几部着作在中国学术史上的意义,不妨将这些作品与章太炎的《訄书》及《检论》相比较。按照朱维铮的分析,章太炎这些零散作品不仅展示了作者对中国文明起源发展的宏阔视野,而且蕴含着作者营造中国历史文化新解释体系的野心及尝试。

朱维铮对章太炎的这个评价其实就是夫子自道。他对自己这几部作品的自我感觉,就像他评价章太炎一样,零散短篇组合深意存焉,确实体现了朱维铮对中国历史文化的整体观察,蕴含着作者重构中国历史文化解释体系的学术野心。

在朱维铮生命最后几年,他的兴趣转移至中国近代政治史的观察上。他为报刊撰写了一系列短文,后被结集为《重读近代史》。这部最新着作体现了朱维铮那代学者对近代中国历史的新看法,许多观点确实振聋发聩,令人耳目一新。不过实事求是地说,由于作者年岁大了,没有办法阅读更多原始文献,没有办法追踪最新研究,作者的看法只是那代人的出新,是作者的天才猜测,没有像《走出中世纪》那样体现学术上的整体超越。

参考资料

相关阅读

声明

本站上发表的所有内容,均为原作者的观点,不代表姐的欢喜网的立场,也不代表姐的欢喜网的价值判断。百科的词条(含所附图片)系由本站或网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容。

人物:何小鹏简介

人物:何小鹏简介 人物:孟晚舟简介

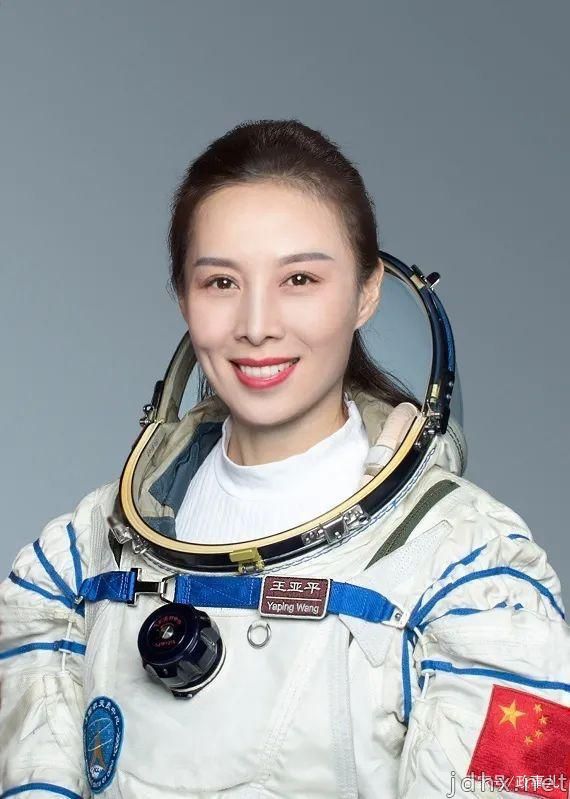

人物:孟晚舟简介 王亚平

王亚平