田小娥(小说《白鹿原》中的人物) 0 0

田小娥是小说《白鹿原》中的一个反抗封建礼教、大胆追求“性”自由的叛逆女性形象。[1]作品对这个纯朴、善良、无助、无辜而又劣迹斑斑的女性进行了浓墨重彩地描述。田小娥出身于书香门第,从一开始就被父母出售给年龄够得上给她做爷爷的郭举人作为性奴隶而供养着。然而她天性就不是个安份的女人,一种生命的本能使她去“勾引”黑娃,并从此开始了她人生的灾难历程。田小娥原本是一位极其纯朴可爱的传统女性,她强烈地渴望过着正常的生活。她具有反抗精神,敢于追求自己想要的爱情,她甚至一度做过农协妇女代表。-

中文名:田小娥 外文名: 别名: 饰演: 配音: 登场作品:《白鹿原》 生日: 年龄: 身高: 体重: 三围: 个性:纯朴、善良、无助又劣迹斑斑 出生:书香门第 类型:过渡女性

个性特点

特点

她具有反抗精神,敢于追求自己想要的爱情,她甚至一度做过农协妇女代表。她敢于把郭举人的“枣子”泡到自己的尿液里,以此来进行报复;她是整个《白鹿原》上最低贱的一个女人,但也是整部《白鹿原》里唯一一个在被男人玩弄的同时也玩弄男人的女人,唯一一个打过男人耳光,唯一一个尿到鹿子霖鹿乡约脸上的女人。但是她这点反抗是不彻底的,她因为自己的反抗而招来了更大的灾难。失去了男人黑娃这个靠山后,她很快向身边的男权世界妥协,寻求其他的男性作为依靠,她也很快成了一个堕落的女人。

示例

事实上,田小娥原本是一位极其纯朴可爱的传统女性,她强烈地渴望过着正常的生活。在和黑娃的相会中,她自然而然地产生了和黑娃厮守终生的美好愿望。文中她三次对黑娃说着同类性质的话:“‘我看咱俩偷空跑了,跑到远远的地方,哪怕讨吃要喝我都不嫌,只要有你兄弟日夜跟我在一搭……’”“小娥呜咽着说:‘我不嫌瞎也不嫌烂,只要有你……我吃糠咽菜都情愿。’”“‘黑娃哥呀,要是不闹农协,咱们像先前那样安安宁宁过日子,吃糠咽菜我都高兴。……’”就是在鹿子霖跟她睡完觉后要给她钱时,小娥还是突然缩回手:“不要不要不要!我成了啥人了嘛?”但是那个男权社会,却不给这个纯朴的女人任何机会。

当她跟黑娃的事情败坏以后,她被郭举人扫地出门,赶回娘家;而父亲则气得病倒,只求“要尽快尽早地把这个丢脸丧德的女子打发出门,像用锹铲除在院庭里的一泡狗屎一样急切”;当黑娃带着田小娥回到白鹿原时,鹿三以断绝父子关系来威胁黑娃放弃田小娥,白嘉轩拒绝他们进祠堂完婚;直到黑娃出走后她的境况更是每况愈下,两次被绑到祠堂挨刺刷……直到最后她被鹿三杀死在炕上。田小娥的死是发人深思的。作者让田小娥死于自己的公公鹿三之手,而鹿三是个善良本分的普通劳动者,连他都不能见容,可见男权社会的礼教对田小娥是何等的深恶痛绝。她的死,是男权社会对胆敢反抗礼教的女性的彻底围剿!

叛逆性

形象

文本中田小娥初始的形象是一个反叛宗法文化,追求人性的“叛女”形象。她是作为一个男权社会及其封建伦理纲常的受害者的形象在文中亮相的。她对黑娃的诱惑,虽说有肉欲的放纵色彩,但也是对“存天理、灭人欲”的封建伦理道德的反抗。田小娥人格的转型,准确地说应该是在她第一次挨“刺刷”之后。在这之前,她的反抗都是自发的。

从第一次挨刺刷之后,她开始对这个男权世界彻底绝望,充满仇恨,并且主动实施报复,此后她开始不要脸皮,她牵着孝文的阳物走进窑洞……但这是一种多么无奈、无力和屈辱的报复,一位柔弱的女子栖身于一方破窑,四面八方是猛如禽兽的男权,她唯一的对抗的武器是女人的身体。这种对抗的结果是她被男权社会彻底摒弃,成了一个千夫所指的“荡妇”!

小娥这个形象说明了妇女初期的反抗是出于一种身体的本能,她完全是为了满足自身的欲望而去反抗传统的封建礼教。周作人认为世界上的妇女解放运动之所以能够发生,是因为女子有了“为人或为女的两重的自觉”。他将“性的解放”作为女性个性觉醒的重要条件,目的无非是使妇女不但明了“自己是一个人”,更能明了“自己还是一个女人”;妇女解放运动只有在此基础上运作,才能“依了女子的本性使她平均发展,不但既和天理,亦顺人情”。

白鹿原

为了和黑娃的偷情。可以说,这是小娥苦难人生的一种需要,也是一种满足自己欲望的解脱,这种出轨的行为和传统观念完全相悖。作为一个反抗者,田小娥也曾做过斗争,那就是和黑娃,鹿兆鹏等人在白鹿原上刮起了“风搅雪”,她做了妇女主任。提倡女人剪头发放大脚,禁烟砸烟枪;刀砍奸淫佃户妻女的三官庙老和尚,砸死在南原一带以糟蹋妇女着称的恶霸庞克恭……这一切都是妇女解放的前奏,也是小娥反抗这个社会的表现。

但是,当我们深入的对田小娥的反抗历程做一个分析,我们就会发现田小娥的反抗并不是一个自觉的反抗,她要利用性这唯一的武器来改变自己的社会地位,她比鹿冷氏有更自由,更积极的性爱选择权,她已经认识到女人身体对于男人的意义,并且学会了利用自己的身体去开展“外交”,以获取男人的关注和保护。

性爱只是她的手段,改变自己的地位才是她的目的。选择黑娃一方面是本能的生理需求,而另一方面,更重要是为了跳出连只狗都不如的火炕,能自由自在的生活。屈服于鹿子霖的淫威,是她意识到他对她的作用,在当时的恶劣环境中如果她得不到他的庇护,就很难生存,因此在与他的交往中他们获得的满足是双向的,他得到了她的肉体,而她也得到了保护自己的目的。

实际上,田小娥这一个女性形象一出现就是背负着原罪的,并一直为此付出着代价。女性的悲惨命运久已有之,自母系氏族社会结束以后,女性的地位就开始下降,她们没有经济支撑,没有自我生存的能力,惟有依靠男人。“悲剧之产生主要正在于个人与社会力量抗争中的无能为力”。她们没有能力与男人抗争,除非她们不想生存。也正是这无能为力导致了她们的悲剧。

男权迫害

男权

但是女性仅仅是男权社会中没有话语权的一个群体,她们的这一被遗忘状态已经内化为一种集体无意识,因此女性顺应这一文化的无我的生存痛苦已无人自觉;女性逆反这一文化的行为却激起一片喊杀。这正是作为他者的文化与女性个体之间悖论式关系的现实展开。在这一悖论式的文化与个体的对立统一中,强势的男权主义文化观念以对女性拒绝式的接纳置女性自身于深深的被遗忘状态。在这一久远的遗忘中,女性在其悲剧性的生存命运中不时发出悲怆的呐喊。

她们呻吟着、质问着、反省着。她们不解、她们无奈,她们甚至只能以自己的死亡来发出最震撼人心的呐喊,这一呐喊回响在她们苍白而又沧桑的生存岁月里,同时也不时回响在自己的亲人和男人的心灵里。

厉鬼形象

厉鬼形象的塑造表现的是一旦女性表现出强烈欲望时,男性的极度恐惧。男性对人性自身某些破坏性因素的恐惧是根深蒂固的,同时男性把这种令人恐惧的破坏性力量归罪于女性。这一种恐惧心理和归罪思路源远流长:女人一美,在男权话语中就成为到处流淌的祸水,她的美貌被哪个男人所消受,她就祸及哪个男人。这里的内在逻辑是,男人不必为自己的欲望负责任、不必为自己的荒唐负责任。要为男人的荒唐负责任的是男人在荒唐中所消费的对象物。白家大公子孝文的堕落是因为“早晚都泡在小娥的窑洞里,两人吃饱了抽大烟过瘾了就在炕上玩开心”。

男性文本中的“祸水”破坏了男性社会中固有的秩序,最后往往都不得善终。田小娥最后的失败——她被砖塔镇住,永不能出来兴风作浪,预示着男性文化始终对这一类女性充满了诅咒,表现了是男权至上的思想对女性生命力、女性自主精神的压抑。

参考资料

相关阅读

声明

本站上发表的所有内容,均为原作者的观点,不代表姐的欢喜网的立场,也不代表姐的欢喜网的价值判断。百科的词条(含所附图片)系由本站或网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容。

人物:何小鹏简介

人物:何小鹏简介 人物:孟晚舟简介

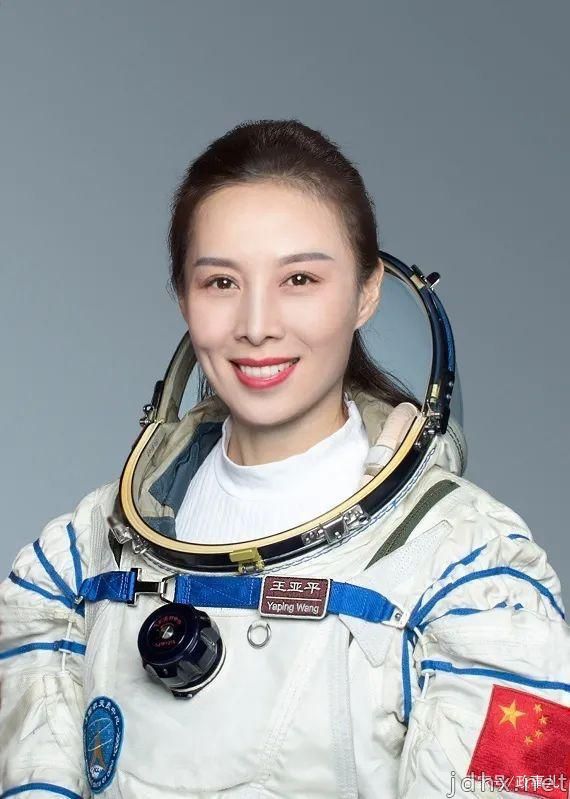

人物:孟晚舟简介 王亚平

王亚平