周琳

摘 要:概念迁移研究是近些年国外语言迁移研究领域的最新热点之一,它注重运用实证的方法,从认知的层面探究迁移现象。这类研究在我国尚处于起步阶段,在汉语二语习得及教学研究领域具有很大的发展空间。通过对概念迁移理论及内涵、具体研究方法和该领域代表性研究成果的梳理与总结,可以给汉语二语词汇习得与教学带来如下启示:首先,概念迁移应成为汉语L2词汇习得及教学研究的新内容;其次,概念迁移提供了探寻汉语L2学习者母语迁移的新方式;再次,概念迁移为分析L1词汇偏误提供了新角度。

关键词:概念迁移;词汇习得;二语习得;汉语二语词汇教学

从本世纪初开始,概念迁移(conceptual transfer)便成为国外二语习得研究的热点之一。它拓展了二语习得研究的范围,注重运用实证的方法,从认知的层面来探究迁移现象,在研究内容、方法和分析角度等方面,均值得我国二语习得研究领域参考与借鉴。不过,目前国内关于概念迁移的研究较少,已有研究也大多集中于英语学界,在汉语二语习得研究领域,这类研究更是极为罕见。词汇是与概念联系最为密切的语言单位,而国内汉语二语词汇习得研究一直相对薄弱,主要表现为研究成果数量少、不系统、缺少实证研究[1]。这种情况与目前国内对国外习得研究具体方法的介绍较少有一定关系。有鉴于此,本文拟对概念迁移理论及内涵、研究方法和代表性的研究论著予以述评,并进一步讨论概念迁移理论对汉语二语词汇习得研究的启示。

一、概念迁移理论及内涵

所谓“概念迁移”,是指具有某种语言背景的人头脑中的概念体系对其理解和产出另一种语言所带来的影响,既可指一语概念对二语(或三语、四语等)的影响,也可指二语(或三语、四语等)概念对一语的影响[2]。正如Jarvis所指出的:“不同语言背景的人在表达事物及行为时所选择的词语、在表达事件及状态时所选择的句法和话语结构,通常反映了特定语言的表意方式,概念迁移研究所关注的问题就是意识结构及意义表达上的跨语言差异和跨语言影响。”[3]

概念迁移研究的理论基础是语言相对论(Linguistic relativity),又称“萨丕尔—沃夫假说(Sapir—Whorf Hypothesis)”。这一学说认为,不同语言的概念和概念化模式会影响语言使用者对于现实世界的认知,即不同语言背景的人会因语言差异而产生不同的思维方式和行为方式。语言相对论一直受到二语习得学界的关注。随着认知语言学、认知心理学等学科的迅速发展,二十世纪九十年代开始,国外语言迁移研究逐渐深入到概念层面。在“概念迁移”作为术语被正式提出之前,Jarvis[4]和Pavlenko[5]已从这一视角展开相关研究,只不过他们使用的是“基于概念的迁移(concept-based transfer)”“基于概念的影响(concept-based influence)”等术语。Pavlenko首次提出“概念迁移(conceptual transfer)”这一术语[6]。Jarvis则在专著中首次使用了这一术语[7]。随后,国外二语习得领域对概念迁移的研究兴趣逐渐加深,这一研究在国外受到越来越多的关注。

概念迁移研究不满足于以往对语音、词汇、语法等语言表层迁移现象的探讨,以更为宽广的视角,从认知理论出发,探寻意识结构及意义表达上的跨语言差异和跨语言影响。Jarvis从三个层面阐释了“概念迁移”研究的内涵[3]:

首先,“概念迁移”是一种观察角度。即以此为角度,观察不同语言背景L2学习者、双语者或多语者在表达事物、时间、数量、关系时,所表现出的在概念上的差异。Jarvis曾注意到,不同L1背景的双语者在将麦片粥看作单数还是复数时表现出一定差异,有的人会说“This is good!”而有的则说“These are good!”这些现象并非表面所看到的那么简单,许多这样的观察触发了相关的实证研究。

其次,“概念迁移”研究以认知理论为支撑,并综合运用认知研究的成果和方法。具体来说,概念迁移研究要在认知语言学、认知心理学等最新认知理论和实证性研究指导下,对跨语言迁移进行探讨。这些理论主要包括认知语法(cognitive grammar)、认知语义学(concepualist semantics)、构式语法(construction grammar)、隐喻理论(metaphor theory)和心理空間理论(mental space theory)等。以上述一个或多个理论为依据,借鉴这些研究方法,来探究意识结构及意义表达上的跨语言差异和跨语言影响,就是概念迁移研究的意义所在。

再次,“概念迁移”是一种理论假设,而研究的重点在于对这一假设的验证。所谓“概念迁移假设”,指的是L2学习者已习得一种语言的概念和概念化方式,会对他所学习的另一种语言产生影响。概念迁移研究就是通过实证的手段,去检验研究者所预测的特定语言的概念和概念化方式所产生的跨语言影响是否真的存在、其主要表现是什么,在此基础上,进一步探究这种跨语言影响的范围和程度等问题。

二、概念迁移研究现状

经过二十多年的发展,国外的概念迁移研究已取得了丰硕成果,涉及多个概念域。如:Ijaz[8]、Krzeszowski[9]、Jarvis & Odlin[10]、Pavlenko[11]分别考察了L1为德语、乌尔都语(Urdu)、波兰语、芬兰语等语种的英语学习者的L1[空间]概念迁移。Yoon发现,L1为日语的英语学习者,在判断名词可数性方面,会受到母语[数]概念的影响[12]。Pavlenko证明了L1为俄语并从青少年阶段开始学习英语的双语者,在用俄语表达[情感]概念时,会受到英语概念的影响[13]。Pavlenko & Driagina则验证了L1为英语的高级俄语学习者,在用俄语表达情感时,会表现出L1概念的迁移[14]。Malt & Sloman研究了L1为韩语、泰语、西班牙语和汉语的英语L2学习者的L1

[容器]概念迁移[15]。Ameel et al.的研究发现,法语—荷兰语双语者在用法语说出容器名称时,会受到荷兰语概念的影响;在用荷兰语说出容器名称时,也会受到法语概念的影响[16]。McMahill的研究表明,学习英语的日本女性会受到英语[人称]概念的影响[17]。Barron考察的是L1为爱尔兰语的德语学习者的L1

[人称]概念迁移[18]。Alloway & Corley对[时]这个语法概念的迁移进行了探讨[19]。Hohenstein et al.则对[运动]这一概念的迁移进行了研究[20]。Jarvis & Pavlenko撰写了首部系统阐述概念迁移理论的专著[21]。国外概念迁移研究还在不断向更多概念域拓展,也涉及到越来越多的语别,既有L1向L2的概念迁移研究,也有L2向L1的逆向迁移研究,这些研究大多是依靠实验手段来完成的。

整体来看,国内学界对概念迁移的探讨还不是很多。姜孟[22]和李锡江、刘永兵[23]对概念迁移理论进行了评介;曹若男[24]和徐庆利等[25]在回顾语言迁移理论的发展过程时,亦曾提及概念迁移。张会平、刘永兵基于大规模语料库,在概念迁移理论的指导下,对中国英语学习者在使用某些英语词汇、句法时表现出的母语概念迁移,进行了细致的描写和解释,十分具有启发价值[26]、[27]、[28]。张爱萍运用实证的方法,对中国的英语、日语学习者汉语赞扬应答言语行为中的反向概念迁移进行了验证[29];裘晨晖、文秋芳以物体域为例,基于认知对比分析,探索了概念迁移研究的新路径[30];刘雪卉、陈亚平从运动事件入手,考察了不同水平英语学习者运动事件的表达方式和概念模式,阐明了双向概念迁移是否存在及其与二语水平的关系[31]。就国内现有研究来说,对概念迁移理论的阐释和研究方法的介绍仍不够深入,对不同概念域的系统研究需要进一步展开,实证研究也比较缺乏,很多研究都集中于中国的英语学习者,在汉语二语习得领域,这类研究还有很大的发展空间。

三、概念迁移的研究方法

(一)词汇判断和选择法

Yoon运用词汇判断和选择法,验证了英语和日语母语者在名词可数性的直觉判断上是否存在差异,以及这种差异在多大程度上影响到说日语的英语学习者对英语冠词的选择。该研究的被试是在美国大学学习的日本研究生和母語为英语的大学英语教师。研究者选用了两篇英语母语者所写的含有名词和冠词例句的英文短文,短文的风格、内容和所使用的名词均不相同,但其中所含的具体名词、抽象名词和不可数名词的数量分布则相对平均。测试分为两个部分:一是从两篇短文中提取出87个名词,让日本学生和英语教师以直觉判断这些名词的可数性。他们还要在没有上下文的情况下,说出作出判断的原因。该任务是要考察日语母语者和英语母语者对英语名词的可数性判断是否相同。二是去掉原始文本中的冠词,让被试进行补充。这一任务的目的是观察先前对名词可数性的判断,在多大程度上影响被试对英语冠词的选择。实验结果表明,日语母语者概念体系中对名词可数性的判断和英语母语者有所不同,这会产生负迁移,并对日本学生英语冠词的选择造成影响[12]。

(二)双语词汇启动法

Malt & Sloman通过双语词汇启动法,验证了英语L2学习者在对物品进行分类时表现出的概念迁移。研究者让三组不同水平等级的英语L2学习者观看60幅容器的照片和60幅厨房用品的照片,然后分别用英语和母语说出它们的名称,并给出作出相关判断的原因。研究者将被试的测试结果和英语单语母语者进行比较,结果发现,即使是在美国生活八年以上且已接受长时间正规英语教育的高级英语L2学习者,他们中的大部分人在物品的概念范畴和典型性判断上,仍然会受到母语概念的影响,与英语单语母语者比起来仍有差异[15]。

(三)实物启发法

Cook et al.[32]以Imai & Gentner[33]的实验为模型,研究了母语为日语的英语L2学习者,在通过形状或材料特征对事物进行概念分类时,是否与母语为日语的单语者相同。这项研究所考察的是L2概念对L1的影响,是一种逆向迁移(backward transfer)。被试是母语为日语的英语L2学习者,他们均为在英语国家学习的大学生。研究者根据被试在英语国家生活的时间,将其平均分为两组。每个被试都被单独测试,一位测试者施测,另一位负责记录被试的回答。被试会首先看到一个标有名称的物品,名称为无意义的字母组合。接着,被试要在其他两个物品中选择他们认为和之前那个物品同名的东西。例如:施测者给被试展示了一个陶瓷柠檬榨汁器,并用日语说“这个叫ejulem”。然后,施测者让被试看盘子里的其他两件物品(一个是与先前展示的物品外形相同的木质柠檬榨汁器,另一个是陶瓷碎片,这两件物品之前用纸盖着不让被试看到),再用日语问“哪个盘子里有ejulem?”,并让被试回答。研究者将两组双语者的数据,和Imai & Gentner实验中的母语为英语和日语的单语者数据进行比较,结果显示,L2概念范畴的影响更多体现于在L2国家生活时间较长的那组被试身上。

(四)自由话语任务完成法

Barron考察了母语为爱尔兰语的高级德语学习者,在德国学习的一年中代词称谓知识的发展以及是否存在母语概念迁移。研究者每间隔一段时间,收集一次学习者的数据,然后将它们与德语母语者的数据进行比较,观察两者在代词称谓方式上的异同[18]。该研究采用的是一种叫作自由话语完成任务(free discourse completion task,简称“FDCT”)的问卷,该问卷要求被试把自己置于一系列情景中,并为每种情景写出一段无话题限制的对话。

FDCT能使研究者收集到大量不同被试在一段时间内的数据。问卷允许被试在测试中思考,因此,研究者所观察到的不是被试在真实对话中的表现,而是他们经过思考之后的表现。如果让被试进行真实会话,他们完成交际所需要的时间就十分有限,所得到的数据可能就反映不出他们潜在的语言知识。此外,被试在FDCT对话中所扮演的是两个角色而非他们自己,这可以让研究者了解被试对对话参与者所使用的称谓系统的预设。也就是说,这种方法能够让研究者得到对L2称谓系统陈述方式的更广泛的理解而不仅局限于真实对话数据。这种方法的局限是:被试和想象中的说话者互动,这种情况下的人称系统中的错误选择并不像在真实交际中那么多,所反映的情况可能不够全面。

(五)叙事启发法

Pavlenko利用叙事启发法,验证了L1为俄语并且从青少年阶段开始学习英语的双语者,在用俄语表达[情感]概念时,是否会受到英语概念的影响。研究者制作了两部长约三分钟的有声无对白短片,内容都是一个正在读信的女人所表现出的各种情感变化。两部短片分别在美国和乌克兰制作(演员分别为美国人和乌克兰人,场景分别是美国和乌克兰)。被试为31位俄—英双语者(男13,女18)。有20人观看在美国制作的短片,其中,10人用英语复述剧情,10人用俄语复述;有11人观看在乌克兰制作的短片,其中,4人用英语复述剧情,7人用俄语复述。被试的复述会被录音机录下,研究者将录在磁带里的话转成文本并对其进行分析[13]。

叙事启发法的刺激物也可以是有声文本。Panayiotou让母语为希腊语的英语学习者和母语为英语的希腊语学习者,先听一段用英语朗读的剧情概要;一个月以后,再听用希腊语朗读的相同剧情概要。研究者首先让被试把剧情中的主人公想象成自己身边的人,记录下被试对剧情概要的口头叙述;然后,询问被试如下问题:他们是否将文本从一种语言翻译成另一种语言;是否有语码转换(code switch)的情况出现,如果有,在什么时候出现;英语或希腊语在表述情感时是否有特定的方式[34]。

(六)语料综合比较法

Jarvis考察了不同母语背景的L2学习者,在指称相同事物时,所选择的L2实义名词是否存在不同。被试为生活在芬兰的成年英语L2学习者(其中,四组芬兰人,两组瑞典人)和母语为英语的美国人。研究中的L2学习者数据通过叙事启发法、词汇判断和选择法来获得,然后和母语者的语料进行对比。在判定学习者对L2实义名词的选择是否受母语影响时,Jarvis从三个方面对实验数据进行了分析:组内一致性(intragroup homogeneity)、组间差异性(intergroup heterogeneity)和跨语言表现相似性(crosslinguistic performance congruity)。组内一致性,是指相同母语背景学习者在使用同一种L2时所表现出的相似之处;组间差异性,是指不同母语背景学习者在使用相同的L2时表现出的差异;跨语言表现相似性,是指学习者中介语中的某些表达形式与其母语一致。对这三方面的综合分析可以为判定母语迁移提供可靠证据[35]。Jarvis & Pavlenko进一步指出,验证母语迁移需更关注这三方面证据的可信度,而不是这三方面的证据是否都直接出现在研究中[21](P50)。

Pavlenko & Driagina则探究了美國的高级俄语学习者,在相同的任务下,是否会使用和俄语母语者相同的情感词,以及他们何时与母语者的使用情况不同,以便于探究学习者的学习困难和偏误产生的根源。在这项研究中,研究者同样使用了叙事启发法来激发被试的情感词汇表达。同时,该研究还运用了语料比较法,将被试的数据同英语母语者、俄语母语者的语料进行对比,比较情感词的数量、丰富性等情况。俄语母语者语料可以显示情感词在俄语中的真实使用情况而不需要依靠研究者的主观判断,英语母语者的语料可以帮助研究者判定某些词汇错误是否源自母语迁移[14]。

四、概念迁移理论对汉语L2词汇习得研究的启示

(一)概念迁移应成为汉语L2词汇习得研究的新内容

目前,国内的汉语L2词汇习得研究还相对薄弱,现有研究主要是围绕某一语言单位的习得过程、习得情况、习得过程中的母语迁移、习得的影响因素等问题展开,有关概念迁移的研究则极为罕见。现有研究固然能够反映出学习者词汇习得的客观规律,但展现和分析的仍是词汇习得的表层现象、外部影响因素等。以往研究重视分析语言表层结构(语音、词汇、语法等),却相对忽视了语言深层结构(概念);重视总结习得的表层规律,却相对忽视了探索其内在机制。在一定程度上说,概念迁移研究能够有效改变这样的状况。如前所述,目前国外概念迁移研究已涉及多个概念域,汉语L2习得研究也可以对L2学习者在基本概念域的迁移展开实证研究。比如,在同一概念域中,蒙古语和汉语的概念化方式可能会有所不同。蒙古语中,[看]、[参观]、[游览]三个概念的界限比较模糊,并无专门的词语来表达“参观”和“游览”的概念。蒙古语中的“үзэх”对应汉语中的“看”,该词可与地点名词组合,如:музей(博物馆)үзэх(看),意思是“参观博物馆”;还有一个词组“үзэж сонирхох”大致表示“参观”或“游览”,但具体表示哪个意思要看与之组合的名词,如:“цагаан хэрэм үзэж сонирхох(游览长城)”“үйлдвэр үзэж сонирхох(参观工厂)”①。这种不同的概念化方式是否会让学习汉语的蒙古学生产生概念迁移?表现形式如何?随着学习者汉语水平的提高,这种概念迁移的变化趋势如何?通过实验方法验证并回答上述问题,便是概念迁移研究提供给我们的新内容。

此外,Jarvis提出了概念迁移研究有待深入探讨的问题:1.学习者如何习得L2的新概念;2.学习者如何修正已存在的概念以保持和L2概念的一致;3.在概念转变的过程中,有没有明显的变化阶段;4.在概念发展过程中是否存在化石化现象;5.L1概念在学习者使用L2过程中究竟扮演什么样的角色,它的作用是否会减弱;6.L2概念如何影响L1的使用;7.概念和语言的接口究竟是什么[36]。这些问题也是值得汉语L2词汇习得领域进行深入探讨的新内容,它们不仅能够拓展汉语L2词汇习得研究的空间,也能使这一研究向更深的层次发展。

(二)概念迁移提供了探寻汉语L2学习者母语迁移的新方式

语言迁移研究是二语习得研究的一个组成部分,而L1词汇迁移研究又是语言迁移研究中十分重要但又最为薄弱的一环。其研究方法主要是通过分析学习者中介语词汇偏误,来识别迁移现象,一般要依靠L2学习者的中介语语料来进行。概念迁移研究参考借鉴了跨语言比较的相关成果,综合运用认知语言学、认知心理学等学科的实证手段来验证迁移的存在。这种方法能够为汉语L2学习者母语词汇迁移研究提供有益的借鉴。研究者可以根据具体研究内容,选择最为直接、有效的实验方法对假设进行验证。具体来说,实物启发法因为所选用的刺激物为实物,所以更适用于具体物质概念的迁移研究。词汇判断、选择法与双语词汇启动法除了适用于具体物质概念迁移研究外,还可以用于抽象概念的迁移研究。例如:日语中表示[喜]概念的形容词“楽しい(たのしい)”“嬉しい(うれしい)”大致对应于汉语的“快乐、高兴、开心、愉快、喜悦、欢乐”等。如果要验证日本学生在学习汉语时,会不会发生L1概念迁移,研究者可采用双语词汇启动法,用一定的刺激物使被试分别用日语和汉语说出相应的形容词,然后将实验数据与汉语母语者进行比对,再使用相关统计方法对数据进行分析。自由话语任务完成法和叙事启发法应用的范围更为广泛,通过这两种方法得到的实验数据,既可以从单个词语也可以从一个句子乃至整个篇章,来观察概念迁移。如上文提到的,要验证蒙古学生在表达“看”“参观”“游览”的意思时,会不会发生L1概念迁移,即可采用叙事启发法来完成。当然,具体采用哪种实验方法,需要研究者根据研究对象和研究目标进行选择,也可以自行设计全新的实验方法。

(三)概念迁移为分析L1词汇偏误提供了新角度

总的来说,概念迁移研究阐述了概念表征(conceptual representations)和语义表征(semantic representations)、概念迁移(conceptual transfer)和语义迁移(semantic transfer)之间的区别与联系。同时,概念迁移研究也为分析L1负迁移提供了新的角度。

Jarvis & Pavlenko指出,概念表征包含的隐性知识有:1.某一范畴的特征;2.范畴的原型和边缘成员;3.范畴的内部结构及其同其他范畴的联系。语义表征则包含以下隐性知识:1.词汇和概念的映射,即多少概念和什么概念被某词来表达;2.词汇之间的联系

(如“搭配、字词联想、近义词、反义词”等)[21](P119)。我们知道,每种语言都有一系列语义和概念限制。双语或多语者头脑中的词汇可能与单语者的词汇有所不同,会在相关的语言之间构建一个概念和词汇表征的混合体,在这里一些表征可能会丢失或不完整,一种语言中的一些词有时可能会不恰当地和一些已经习得的概念建立起联接,也可能两种或者更多的概念被不恰当地与一个词联接在一起。Odlin阐明了概念迁移和语义迁移之间的关系:所有的概念迁移都会涉及语义迁移,但并不是所有的语义迁移都涉及概念迁移[2]。实际上,概念迁移是语义迁移的子集。例如:L1为英语的汉语学习者,经常会混淆“我们”和“咱们”的用法,这时就可以从概念迁移的角度进行分析。在汉语中,“咱们”的指称对象是“说话人+在场的听话人”,如“咱们去吃饭吧。”“我们”的指称对象有两种:一是“说话人+在场的听话人”,如“我们现在开会吧。”二是“说话人+不在场的人(不包括听话人)”,如

“昨天我们去了公园。”英语“we”所指称的概念则需要根据具体语境来加以判断,并不像汉语在概念上区分得那么分明。在这种情况下,学习者就容易混淆“我们”和“咱们”的用法。

同时,学习者的有些偏误可能会以词语误用的形式表现出来,但其背后的原因却比较复杂,不能只是单纯地从词汇的层面去予以解释,这时如果是从概念迁移的角度进行分析的话,或许能够得到更为客观的答案。比如,L1为蒙古语的汉语学习者经常会出现以下偏误:

(1)我觉得先学习汉语很难,现在学习汉语很容易。①

(2)最先我们俩关系恶化了,然后和好了。

(3)这地方是蒙古国的最先的首都。

蒙古语属于形态丰富的阿尔泰语系,构词的主要手段是以词根附加词缀,它的名词、代词、形容词、数词、副词和形动词都有人称、数和格等语法范畴,其动词都有时、体、态、式等语法范畴。在蒙古语中,表示“时间、顺序在前”的概念,是通过词根附加词缀的手段来表达的。“эхлээд”的词根是“эхлэ-”,表示“开头、开始”;“-ээд”是构造“先行副词”的后缀。因此,эхлэ(开始)+-ээд=эхлээд,表示“时间、顺序在前做……”,与汉语副词“先”的意思大致对应。由于词根“эхлэ-”表示“开头、开始”的意思,附加词缀“-ээд”后,表示“时间、顺序在前”,那么,我们是否可以推测,蒙古学生的上述偏误与L1的语法和词汇概念迁移都有关系?这类偏误在蒙古學习者汉语中介语语料中还有不少,事实是否果真如此,还需要我们通过实证手段予以验证。

12 下页尾页标签: 二语习得

赏 赞

赞

-

相关文章

- 汉语依存树库中方位词的计量考察

- 专门用途汉语教学模式应用探索

- 汉语语体研究回顾与前瞻

- “方言词”“方源词”所指探究

- 语言符号任意性原则论争评析

- 语言景观中参与者因素研究综述

- 国际中文教育在线虚拟仿真调节教学模式研究

- 并列标记“和”与“并”连接动词的境况比配

- 异体字刍议

- “但是”话语标记化的句法—语用界面研究

姐的欢喜 » 概念迁移理论及其对汉语二语词汇习得研究的启示

免责声明:本文由网友提供互联网分享,经供参考,不代表本网的观点和立场。

2018年哈尔滨医科大学世界排名、中国排

2018年哈尔滨医科大学世界排名、中国排 2022年非京籍幼升小入学条件 北京非京

2022年非京籍幼升小入学条件 北京非京 2021两会开幕式观后感 观看两会开幕式

2021两会开幕式观后感 观看两会开幕式 中国人民大学2022年硕士研究生招生目录

中国人民大学2022年硕士研究生招生目录 2022年中国民用航空飞行学院在新疆招飞

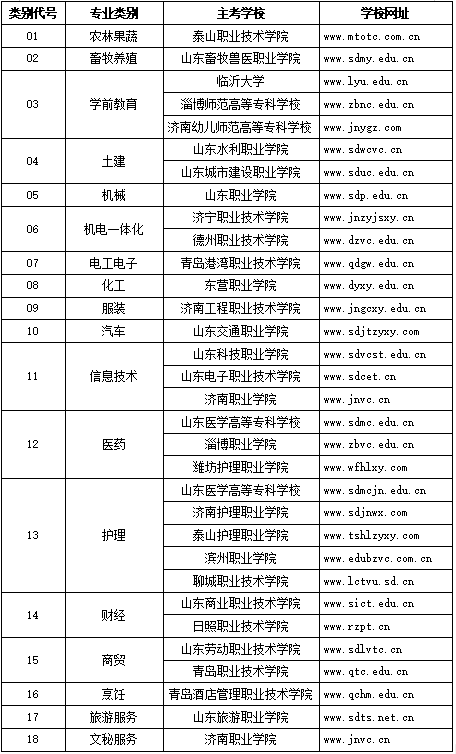

2022年中国民用航空飞行学院在新疆招飞 山东春季高考技能考试时间 山东春季高考技

山东春季高考技能考试时间 山东春季高考技