丁爱玲

摘 要:位于指人名词后的“边”集中见于吐鲁番出土契约,这类“边”性质上是处所词,功能上表示指人名词所指称实体的区域投射。经考察发现,“名指人+边”最初多见于东汉译经,发展于中古译经。这类“边”的形成经历了一个历时演变和语义泛化的过程,“边”最初位于普通名词后,表示物体关系部分;随着“边”前的普通名词变为处所名词,后附于该名词的“边”也带上了处所义,它从表示某事物的边缘部分进一步引申指称该事物边缘以外的面积。“边”逐渐脱离关系范畴,进入空间区域范畴。“边”作为处所词的用法固化后,也可用于定位以指人名词为核心的区域,此时的“边”也逐渐发展成一个泛用的处所标记。

关键词:吐鲁番;出土契约;“边”;处所词;语义泛化

一、引言

《现代汉语八百词》在解释名词“边”时,指出它主要有三种用法:①几何图形上夹成角的直线或围成多边形的线段。②紧挨、靠近物体的地方。只能作中心语,近乎构词成分。③边缘、边界。一般作中心语,也可作修饰语,近乎构词成分[1](P79)。与本文关系比较密切的是后两种用法,现摘取两例如下:

(1)他们家就住在河边。

(2)你说的话一点儿不着边儿。

在例(1)中,“边”为“河”的区域投射,“边”是一个处所词。在例(2)中,“边”单独作句子的宾语,表示对方说的话离事情的本质太远,“边”为“边缘”义,与处所无关。“裤边”“桌边”的“边”也表“边缘”义,“边”作为物体“裤”“桌”的关系部分,不能离开整体,这种“边”与处所无关。可见,名词“边”又可细分为处所词和物体关系词。除了以上两种用法,“边”还可用于表示方向的词后,如“东边”,此时的“边”兼有处所义和方位义。

本文关注的是作为处所词的“边”,尤其是现代汉语未见,位于指人名词(人称代词、人名称谓、亲属称谓等)后面的“边”,这类“边”集中出现于中古至近代的吐鲁番出土契约中。这类“边”是如何产生的?產生的原因是什么?发展演变路径如何?本文基于对历史语料的广泛调查(主要是利用朱氏语料库和吐鲁番出土文书),对“名指人+边”用法的来源和形成过程进行探讨。同时,将“边”置于“名指人+处所词”集合内,与同类的“处”“所”“许”进行比较,并结合现代汉语和藏缅语的例子,讨论“名指人+处所词”在共时的保留和发展。需要说明的是,本文吐鲁番出土契约的语料均引自中国文物研究所、新疆维吾尔自治区博物馆、武汉大学历史系所编著的《吐鲁番出土文书》(全四册)[2]。

二、吐鲁番出土契约中“名指人+边”的用例

根据吐鲁番出土契约内容所反映的年代,可以将契约分为高昌券和唐契。高昌时期大致对应北朝和隋朝时期。契约文书属于法律文书,吐鲁番出土契约是西州平民为明确双方的权力和义务而立的法律凭据。契约可大致分为五类,包括租佃契、买卖契、借贷契、买地契和雇佣契,前四种契约关涉的对象通常是立契双方,“名指人+边”多出现在前四种契约的首句。例如①:

(3)延昌廿八年戊申岁十二月廿二日,王幼谦从主簿孟携边夏镇家细中部麦田二十五亩。(67TAM365:7/1《高昌延昌二十八年[588]王幼谦夏镇家麦田券》)

(4)延和元年壬戌岁三月卅日,□□宗从左舍子边举大麦伍□九斗。(64TAM34:10/2《高昌延和元年[602]□□宗从左舍子边举大麦券》)

(5)显庆四月十二月廿一日,崇化乡人白僧定于武城乡王才欢边举取小麦四斛。(64TAM20:34《唐显庆四年[659]白僧定贷麦契》)

(6)龙朔元年八月廿三日,安西乡人龙惠奴于崇化乡人左憧憙边举取练三十匹。(64TAM4:34《唐龙朔元年[661]龙惠奴举练契》)

(7)景隆二年十一月八日,宁大乡 都维、寺主、徒众等边,租取 秋田三亩。(2006TZJI:162,164《唐景隆二年[708]十一月八日西州高昌县宁大乡肯义租田契》)

(8)开元廿一年正月五日,西州百姓石染典,交用大练十八匹,今于西州市,买康思礼边上件马。(73TAM509:8/10《唐开元二十一年[733]石染典买马契》)

例(3)、例(4)为高昌券,处所词“边”与方向介词“从”共现,指示以人名称谓为中心的空间区域处所。例(5)至例(8)为唐契,处所词“边”与方向介词“于”共现,“边”前可以是单个的人名,也可以是一群人,“边”表示指人名词所投射的空间区域。在例(8)中,“名指人+边”为定语成分,作宾语“上件马”的修饰语;其他例句中的“名指人+边”均为状语成分,作句子核心动词的修饰语。

契约中也有不用“名指人+边”的用例,例如:

(9)开元廿一年二月廿日,石染典交用大练一十七匹,于西州市买从西归人杨荆琬青草五岁。(73TAM509:8/7《唐开元二十一年[733]石染典买驴契》)

(10)□□二年九月八日,曹忠敏于知田朱进明处取蒪思廉等上件地。(64TAM37:21《唐□□二年曹忠敏租田契》)

例(9)与例(8)格式大致相同,但人名称谓后没有出现“边”,这里的人名称谓与后面的宾语核心“青草(驴)”构成领属关系,由于动词前的状语“于西州市”已经指示了买卖事件发生的场所,所以“边”可以不用出现。在例(8)中,“边”的出现进一步缩小了买卖事件发生的区域,即表达的是西州市康思礼所在区域。介于两个名词之间的“边”很容易被看作领属关系词,尤其是前一个名词生命度高,后一个名词是前一个名词的所有物。实际上,“边”的核心义与处所相关,领属关系是“边”所在小句赋予它的综合义,并且该用法在契约中不具有普遍性,不应据此将“边”视为领属关系词。

冯赫在探讨汉译佛经领属关系词“所/许”时指出,对于领属概念及形式的跨语言研究证明,领属标记或领属结构的主要来源之一就是“处所/方位”。“所/许”的语义基础是空间概念,其组配格式为“X所/许”,与领属式“X所/许(N)”具有平行的结构关系。冯赫据此认为,译经的领属关系词“所/许”就来自表示空间范围的“所”。作者进一步解释了这种变化路径的演变过程及机制,认为空间相邻是领属概念的主要特征之一,所以易于产生领属关系的识解,指人成分倾向于成为典型的领有方[3](P85-87)。契约中的“名指人边N”与冯赫所讨论的汉译佛经中领属式“X所/许N”,在形式上具有极大的相似性,“边”同样是表达空间概念,或许有发展为领属关系词的趋向,但契约中仅见一例,其他历史文献中也未见此类用例。可见,“边”并未像“所/许”那样发展为领属关系词。

例(10)在契约中仅见一例,这里的“处”和“边”可以替换,“处”也可以用于人名稱谓后,指示以人名称谓为中心的空间处所。

可以说,契约文书是一种程式化极强的法律文献,“边”一经选用,位置固定,只能用在人名称谓后。“名指人+边”结构凝固,在句中作修饰语,“边”性质上是处所词,功能上是指人名词所指称实体的区域投射。

三、“名指人+边”的来源和形成

(一)“名指人+边”的来源

《说文解字·辵部》:“边,行垂崖也。”可见,许慎所理解的“边”的本义为山崖的外沿,即“边缘、边际”义,后引申指旁边、附近,范围由最先的边线扩大至面,“边”主要表示一种区域。

春秋战国时期,“边”前为普通名词,“边”作为物体的一部分,属于物体关系词,表示“边缘”义。例如:

(11)续衽钩边,要缝半下。(《礼记·深衣》)

(12)纯袂、缘、纯边,广各寸半。(《礼记·深衣》)

此时的“边”接近本义,表示的范围仅仅是物体的边线。这一时期也出现了表“边境”义的名词“边”,这种“边”多单独使用。由于本文关注的是位于名词后的“边”,对这类“边”字不加讨论。

东汉时期,“边”可以位于处所名词和指人名词后①,此时的“边”表示处所名词和指人名词所指称实体的投射区域,“边”性质上是处所词。例如:

(13)道畔巨树,堑边长沟,所居昭察,人莫不知。(东汉王充《论衡·自纪》)

(14)今此池边两石妙好。(东汉昙果共康孟详译《中本起经》卷上)

(15)天神常在人边,不可狂言。(东汉《太平经·庚部之十二》)

(16)当云何尽我寿常在佛边受诵般若波罗蜜。(东汉支娄迦谶译《道行般若经》卷二)

在东汉中土文献中,“边”前大多为具体处所名词。汪维辉指出:“早期用例中,最常见的是‘岸边、水边、河边、池边、海边、道边、路边’这些组合,从中可以看出方位词‘边’从表‘边际’义的名词发展而来的轨迹。”[4](P95)位于指人名词后的“边”,只是大量出现在东汉译经中,而且指人名词多为类名。可见,汉译佛经中位于指人名词后的“边”,是对中土文献中位于具体处所词后的“边”的进一步发展。太田辰夫指出,“边”在古汉语中是“边儿”或“边境”之义,由此而转为“旁边、侧近”之义[5](P92)。由于他没有考虑到东汉译经材料,所以认为后一种意义大约是魏晋开始的。

魏晋以后,位于处所名词后的“边”得以迅猛发展,直到现代汉语中仍有保留。同时,位于指人名词后的“边”,只集中出现在中古译经和敦煌吐鲁番出土文书中。此时的“名指人”不限于人名称谓,还可以是人称代词、亲属称谓等。这个时期作为方位词后缀的“边”也开始产生,不少学者对此有详细讨论,这里不再赘述。下面,以隋代阇那崛多译《佛本行集经》为例加以说明:

(17)彼有一女,私从我边取五百钱。(卷三)

(18)假使有人,来向汝边乞我身者。(卷三)

(19)今须知我不从他边受得药草根及果等。(卷五十五)

(20)尔时太子,从国师子优陀夷边,闻是语也。(卷十六)

(21)从彼优娄频螺迦叶边受食讫。(卷四十一)

(22)其菩萨母,于自夫边。(卷七)

在例(17)至例(19)中,“边”前分别为三个人称代词“我”“汝”“他”;在例(20)、例(21)中,“边”前均为人名称谓;在例(22)中,“边”前为亲属称谓。同时,处所词“边”与“从、向、于”等方向介词共现,“边”的意义相当于“……处”。

除了《佛本行集经》,其他中古译经中也存在大量的“名指人+边”用法,“边”前为人称代词(含旁称)、亲属称谓、类名、人名称谓等。具体如表1所示②:

汪维辉在对方位词“边”替换“侧、畔、旁(傍)”进行探讨时,注意到佛经中的“边”常常出现在表人的名词后边,构成“某某人边”这样的组合。这种“边”字有的仍是表示旁边的实义,有的则已虚化,意义只相当于“处”,为唐五代用例(如见于变文者)开其先河[4](P91-97)。高昌是当时的译经中心,高昌契约中“名指人+边”用法或受到译经的影响。按汪维辉所言,这种用法是否源于译经还需要进一步考证。佛经属于比较口语化的文献,在佛经使用该用法之前,它极有可能已经在口语中经历了一个漫长的发展阶段。不过,在此前的传世文献中确实极少见到。陈菲菲根据吐鲁番出土契约文书的语料推测,“边”可能是我国古代高昌地区的方言俗语[6](P64)。就中古译经的材料来看,译经僧人的活动区域并不局限于西北地区,所以很难说这类“边”仅是高昌地区的俗语。

此后,这种用法主要出现在唐代的吐鲁番、敦煌文献中。在唐五代《敦煌变文集》中,以“名指人+处”为主,“名指人+边”的用例并不多见。例如:

(23)越王共范蠡向仵相边进言曰:“吾见国相为父报仇,遂来相看,无有往伐之意。”(《敦煌变文集·伍子胥变文》)

(24)远公曰:“相公前世作一个商人,他家白庄也是一个商人,相公遂于白庄边借钱五(百)贯文。”(《敦煌变文集·庐山远公话》)

唐以后基本未见这种用法。陈菲菲曾提到《太平广记》中的一例[6](P63-64),如下:

(25)俗传有媪妪者,嬴秦时,尝得异鱼,放于康州悦城江中。后稍大如龙,妪汲浣于江,龙辄来妪边,率为常。(《太平广记》卷四百五十八引《岭南异物志》)

在例(25)中,“妪”是类名,“边”作“身边”解,它表示“妪”指称实体所投射的区域。

总之,吐鲁番出土契约中的“名指人+边”的用法或源于东汉译经,发展于中古译经和敦煌吐鲁番文献,此后该用法基本消失,位于指人名词后的“边”被“处”取代。

(二)“名指人+边”的形成

Heine & Kuteva指出,“边”(side)>“在……旁边”(beside)和“邊”(side)>方所格(locative)是两个普遍的语法化模式,汉语比较典型。作者进一步解释说,上古汉语方位名词“边”表示“四周、边缘”义,到中古汉语,“边”演变为方位词,表示“旁边、附近”义;方位名词“边”在中古、近代汉语中进一步演变为泛用的空间处所标记[7](P372-374)。如前所述,上古汉语时期,普通名词“边”主要表示物体的关系部分;到中古后(东汉属于上古到中古过渡期),“边”意义上有些虚化,表示前一个处所名词指称实体所投射的区域。因此,本文更倾向于把此时的“边”看作处所词。“边”可以位于具体处所名词后,也可以位于指人名词后,演变为一个泛用的空间处所标记。当“边”用于“外边”“里边”这样的结构式时,“边”只是一个构成双音词的必要后缀,意义上已经虚化,这也是“边”语法化程度较高的体现。不过,《语法化的世界词库》中并未提到“名指人+边”这样的用例。关于“名指人+边”的形成,本文主要关注以下两个方面:

1.物体关系词“边”的处所化

上古汉语时期,“边”是一个表物体关系部分的普通名词,它与前面的名词构成一种依赖关系,只是前一个物体的一部分,与处所范畴无关。物体关系词“边”在中古时期进一步处所化,用来表示处所范畴。可以说,作为物体关系词的“边”,其前的名词是一个具体的有界的事物,“边”是该事物的关系部分,可如图1所示。当“边”前的名词不再是一种具体的事物,而是指称一个有界的处所时,“边”则是该处所的区域投射,范围扩大至面,投射出的区域通常是无界的,可如图2所示。这与冯赫讨论的处所词“所”有很大不同,“所”一开始就可以单独表示一个具体有形的处所,后来指示一个界限不明晰的空间区域[8](P531-532),与图2中的“边”类似。而处所词“边”最初不单独表示一个实体,只是实体的一个不可分割的关系部分。

可见,物体关系词“边”的处所化与它本身的语义泛化有关。“边”从表示某事物的边缘部分进一步引申指称该事物边缘以外的面积,此时的“边”离前一个名词所指称的实体的距离越来越远,它也逐渐脱离关系范畴,转而进入一个空间区域范畴。当“边”进入空间区域范畴后,自然可以与具体处所名词组合,表示具体处所投射的区域。

2.“边”前具体处所名词发展为指人名词

在东汉时期,位于具体处所名词后的“边”大量出现,随着这种用法的成熟,“边”作为处所词也逐渐定型。如前所述,汉译佛经中位于指人名词后的“边”,是对中土文献中位于具体处所词后的“边”的进一步发展。

指人名词本身不具有处所义,它只具有指称功能,指称某个与人相关的实体。“名指人+边”结构表人所在空间区域的功能,完全依赖于“边”这个处所词,它后附于指人名词,表示指人名词所指称的实体所处的区域。由于“人”不能像具体处所那样呈现出二维/三维的空间特征,只是相当于一个点,所以指人名词所指称实体投射的区域,可能是这个人的四周,也可能是这个人本身所处的那个点,这比具体处所名词指称的区域范围更为模糊。

具体处所词不需要“边”对其处所义加以识解,只需要“边”进一步对其所指称实体投射的区域范围加以确认。而听者要想识别“名指人+边”这种抽象的处所,必须借助后附处所词“边”,就像上文契约中提到的“买康思礼边上件马”和“买从西归人杨荆琬青草五岁”。缺少“边”的“指人名词+N”结构很容易被识解为领属结构,看不出任何处所义;而加上“边”的“名指人+边”结构不仅具有了处所义,还进一步呈现出以“指人名词”为中心的区域。因此,表空间区域的“名指人+边”对“边”的依赖性更强,结构上亦更为紧密,很难进一步分解,这也是“边”进一步语法化的基础。“边”既可位于具体处所名词后,也可位于指人名词后,这是“边”语义更为泛化的体现。

四、余论

综上所述,吐鲁番出土契约中的“名指人+边”最初多见于东汉译经,在中古译经中进一步发展成熟。处所词“边”来源于物体关系词“边”,随着“边”的语义泛化,引申出指称实体附近区域的用法。汉译佛经中位于指人名词后的“边”,是对中土文献中位于具体处所词后的“边”的进一步发展,吐鲁番出土契约继承了译经中的这种用法。

从“名指人+边”可归纳出“名指人+处所词”这样的表空间区域的结构式。处所词除了“边”,还可以是“所、许、处”等。进一步考察发现,这几类处所词与指人名词组合的结构式,在使用时代、文献分布上都有很大的差异。冯赫指出,“名指人+所”在先秦时期已经较为常见,汉代以后大量出现;“名指人+许”则在魏晋之际开始出现,大多见于南北朝时期的南方系文献。作者还阐述了处所词“许”的产生是“所”语法分布范围内的子集变体[8](P527-533)。“名指人+边”多见于东汉和中古的译经以及吐鲁番出土契约,唐代敦煌吐鲁番文书中使用较多,此后则极少见到;“名指人+处”在魏晋时期开始出现,多见于隋唐五代的佛经文献、敦煌文献以及宋代的禅宗文献,鼎盛于元明清的戏曲和小说。同时,“名指人+边/处”的口语化程度都比较高。

现代汉语口语中,“名指人+处所词”大多被“名指人+指示代词(这/那)”所取代。在一些文学作品和报刊中,还可见到“名指人+处”的一些用例,其中,“朋友处”使用较多,书面色彩较浓。值得注意的是,在一些少数民族语言中,尤其是藏缅语中,“名指人+处所词(边/处)”则更为常见。例如:

(26)元江苦聪话[9](P241):

uε35 miε55 pɔ35 pʌ33 ε33 khɔ31 la31 vε33.

她领格 妈 边 背 回 来

(背着她回娘家去。)

(27)邦朵拉祜语[10](P280):

a31 jɔ53 ɡε33 a35 pɔ53 xɔ35 ɕi11 te53 kɔ35 vɤ31 ve33.

我 他 处 香 蕉 一 串 买 (语)

(我买他一串香蕉。)

“名指人+处所词”结构进一步发展的结果就是处所词不表示任何处所义,整个结构与空间区域范畴无关,“处所词”的出现只是为了凸显指人名词本身,此时的处所词已经虚化为一个助词性成分。戴庆厦指出,在景颇语中,“e31(处)”可以用在非方位的名词后面,不表示方位义,而表示结构关系的语法意义。它强调动作行为是由该名词、代词发出的或者强调前面的事物是被比较的对象[11](P15-18)。例如:

(28)景颇语[11]

kǎ31 nu31 e31 mǎ31 ᴣi33 ja33 ai33.

母亲 处 买 给(句尾)

(是母亲买给的。)

i33 e31 a55 kau55 sai33.

他 处 吃 掉 (句尾)

(被他吃掉了。)

可以看出,在汉语史中,“名指人+处所词”集合内的处所词在分布和使用上,均呈现出明显的差异,发展到后期,只有“处”较为常见。在少数民族语言中,这种结构则获得了进一步的发展。总的来说,学界对

“名指人+边”的关注较少,就此而言,对指人名词后处所词的选择和使用进行探讨,有助于加深对“名指人+处所词”这类空间区域范畴的理解。

参考文献:

[1]吕叔湘.现代汉语八百词(增订本)[M].北京:商务印书馆,1999.

[2]中国文物研究所,新疆维吾尔自治区博物馆,武汉大学历史系.吐鲁番出土文书(全四册)[M].北京:文物出版社,1992~1996.

[3]冯赫.汉译佛经领属关系词“所/许”的来源与形成[J].古汉语研究,2013,(1).

[4]汪维辉.东汉——隋常用词演变研究(修订本)[M].北京:商务印书馆,2017.

[5][日]太田辰夫.中国语历史文法(修订译本)[M].蒋绍愚,徐昌华译.北京:北京大学出版社,2003.

[6]陈菲菲.敦煌吐鲁番契约文书中“边”类表方位名词考察[J].语文知识,2011,(1).

[7][德]Bernd Heine & Tania Kuteva.语法化的世界词库[M].龙海平,谷峰,肖小平译.北京:世界图书出版公司,2012.

[8]冯赫.处所词“所”与“许”的关系[J].中国语文, 2013,(6).

[9]常俊之.元江苦聪话参考语法[D].北京:中央民族大学博士学位论文,2009.

[10]李春风.邦朵拉祜语参考语法[D].北京:中央民族大学博士学位论文,2012.

[11]戴庆厦.景颇语方位词“里、处”的虚实两重性——兼论景颇语语法分析中的“跨性”原则[J].民族语文, 1998,(6).

The Origin and Formation of “Nouns Referring to People+Bian(边)” in

Contracts Unearthed in Turpan

Ding Ailing

(Faculty of Linguistic Sciences, Beijing Language and Culture University, Beijing 100083, China)

Abstract:The “bian(边)”, which is located after the nouns referring to people, is mainly found in the contracts unearthed in Turpan. This kind of “bian(边)” is a locative word in nature and expresses the regional projection of the entity referred to by the nouns referring to people in function. After investigation, it is found that“Nouns referring to people+‘bian(边)’” in contracts unearthed in Turpan was first used in Chinese translated eastern Han buddhist sutra, but developed in Chinese translated middle ancient buddhist sutra. The formation of this kind of “bian(边)” has gone through a process of diachronic evolution and semantic extension. At first, “bian(边)” is located after a common noun, which indicates the relationship between objects. As the common noun before “bian(边)” becomes a locative noun, the “bian(边)” attached to the noun also takes on the locative meaning. “Bian(边)” further refers to the area beyond the edge of something from the edge of the thing, “bian(邊)” gradually separated from the category of relationship and entered the category of spatial region. “Bian(边)” as a locative word, can also be used to locate the area with the person noun as the core. At this time, “bian(边)” has gradually developed into a general locational mark.

12 下页尾页标签: 吐鲁番

赏 赞

赞

-

相关文章

- 汉语依存树库中方位词的计量考察

- 专门用途汉语教学模式应用探索

- 汉语语体研究回顾与前瞻

- “方言词”“方源词”所指探究

- 语言符号任意性原则论争评析

- 语言景观中参与者因素研究综述

- 国际中文教育在线虚拟仿真调节教学模式研究

- 并列标记“和”与“并”连接动词的境况比配

- 异体字刍议

- “但是”话语标记化的句法—语用界面研究

姐的欢喜 » 吐鲁番出土契约中“名指人+边”的来源与形成

免责声明:本文由网友提供互联网分享,经供参考,不代表本网的观点和立场。

2018年哈尔滨医科大学世界排名、中国排

2018年哈尔滨医科大学世界排名、中国排 2022年非京籍幼升小入学条件 北京非京

2022年非京籍幼升小入学条件 北京非京 2021两会开幕式观后感 观看两会开幕式

2021两会开幕式观后感 观看两会开幕式 中国人民大学2022年硕士研究生招生目录

中国人民大学2022年硕士研究生招生目录 2022年中国民用航空飞行学院在新疆招飞

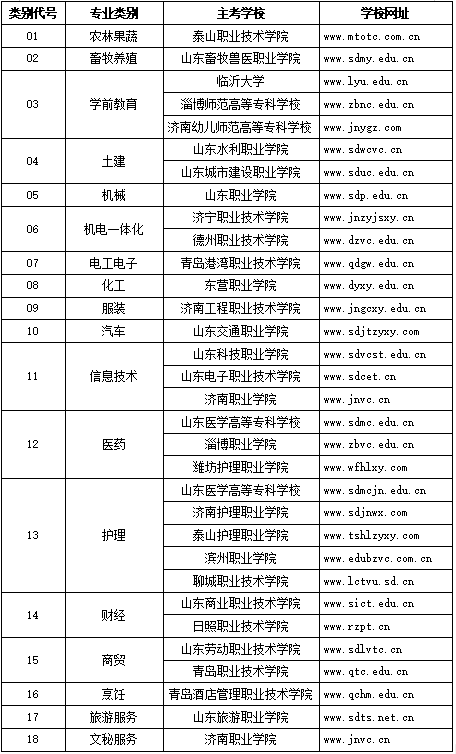

2022年中国民用航空飞行学院在新疆招飞 山东春季高考技能考试时间 山东春季高考技

山东春季高考技能考试时间 山东春季高考技