文:恒大研究院 曹志楠

导读

近40年来全球利率趋势性下降,美国零利率,欧洲甚至负利率,引发杠杆率上升、资产价格泡沫、经济金融结构失衡、贫富差距拉大、社会阶层流动性下降、民粹主义盛行等一系列深层次经济金融社会问题。什么原因?技术进步放缓?人口老龄化?经济潜在增长率下降?长期依赖货币政策饮鸩止渴?中国如何避免重蹈欧美超低利率覆辙?面对当前过度炒作的QE、现代货币理论(MMT)、财政赤字货币化等需留几分清醒和理智,莫把教训当经验,尊重常识,放眼长远。

摘要

我们正处于有记载以来最低利率区间,近40年超低利率现象引发广泛关注。较为有代表性的学说包括:萨默斯的长期停滞理论、伯南克的全球储蓄过剩假说、安全资产假说等,尤以现代货币理论(MMT)的财政赤字货币化甚嚣尘上。MMT理论认为信用货币制度下,政府可以通过货币超发的方式满足财政支出需要,并将利率设定为零,这一主张迎合了部分国家政客需要,为豁免债务利息、实施非常规货币政策提供依据,客观上导致超低利率。

经济增长决定利率趋势,货币政策决定利率变化的节奏和方式。纵览二战后80年国际经验,经济潜在增长率下降是长期利率下降的主要原因,过度依赖货币政策导致全球陷入超低利率困境。

潜在增长率放缓决定利率下行趋势。利率是资金的价格,本质上由经济潜在增长决定,进一步取决于技术进步、人口和资本等要素。二战后至80年代,美日德均经历利率上升期,背后是科技革命带来生产效率提高、婴儿潮丰富劳动供给;80年代以来利率持续下行是经济增长放缓的反映,背后是技术进步红利殆尽、人口老龄化。

对货币政策的依赖程度将决定进入超低利率区间的节奏和方式。美国依靠信息技术发展和开放的移民政策,经济增长中枢重回景气区间,主要利率仍然为正。但2000年以来,货币政策过于宽松,政府部门杠杆率大幅升高,倒逼央行为财政赤字埋单,压制利率,高债务和低利率形成恶性循环,如今不得不面对负利率议题。

日本在追赶期长期依靠模仿和改良,自主创新突破艰难,人口老龄化最为严重,移民政策又相对谨慎,经济处于长期低迷。同时,日本也是扩张性政策实施最彻底的,依赖放水刺激,量化宽松从QE到QQE,层层加码,饮鸩止渴,长期利率从3%降至0区间仅用了7年。

德国依靠自主创新,广泛接纳欧洲移民,并实施相对谨慎的财政货币政策,利率在较长的时间内保持正值。直到2014年,受欧债危机影响,被迫维持宽松的货币政策,但利率下行节奏控制相对缓慢,长期利率从3%降至0区间用了12年,且没有出现美国、日本大起大落利率走势。

展望未来,中长期压制利率的因素未见明显改善,短期因疫情全球蔓延,避险情绪较重。

前车之鉴,中国利率尚处正常区间,但同样面临人口老龄化、技术进步放缓、经济潜在增长率下降、杠杆率较高等因素。中国应吸取发达国家的教训,防止过度依赖货币放水和低利率,根本上通过改革开放、启动新基建、促进创新、放开并鼓励生育、协调好财政与货币政策等,提高全要素生产率、经济潜在增长率和自然利率。

风险提示:改革不及预期,过度依赖低利率

目录

1 什么决定利率

1.1 历史视角:我们正处于有记载以来最低利率区间

1.2 理论视角:百年理论演变,针对近40年超低利率争论不休

2 美日德如何陷入超低利率:经济增长决定趋势,货币政策决定节奏和方式

2.1 美国:经济增长放缓,过度依赖货币政策

2.1.1 战后至80年代:经济增长强劲,利率上行40年

2.1.2 1980至今:基本面和政策面共同主导利率下行40年

2.2 日本:经济停滞,货币超级宽松,利率快速降至超低区间

2.2.1 战后高速增长(1950-1973年),利率保持在6%高位

2.2.2 增速换挡(1974-1991),利率波动下行

2.2.3 失去的30年(1992至今),利率快速下行

2.3 德国:经济平稳发展,克制宽松,利率缓慢降至超低区间

2.3.1 战后高速增长(1950-1965),利率平稳上行

2.3.2 增速换挡(1966-1990),利率大幅波动

2.3.3 低速增长(1991至今),利率逐步下行

2.4 横向对比:相同的趋势,不同的节奏

3 展望与启示:改革开放,启动新基建,鼓励生育,避免重蹈欧美超低利率覆辙

正文

1 什么决定利率

利率是资金的价格,伴随资金供求涵义不断延展,利率理论日渐丰富。但近40年超低利率现象对传统利率理论构成挑战,主要解释包括长期停滞假说、储蓄过剩假说、安全资产假说,现代货币理论(MMT)等,至今争论不休。本篇《全球超低利率之谜》旨在探讨超低利率成因,关于超低利率影响和解决方案,将在下篇《破解超低利率之道》中详述。

1.1 历史视角:我们正处于有记载以来最低利率区间

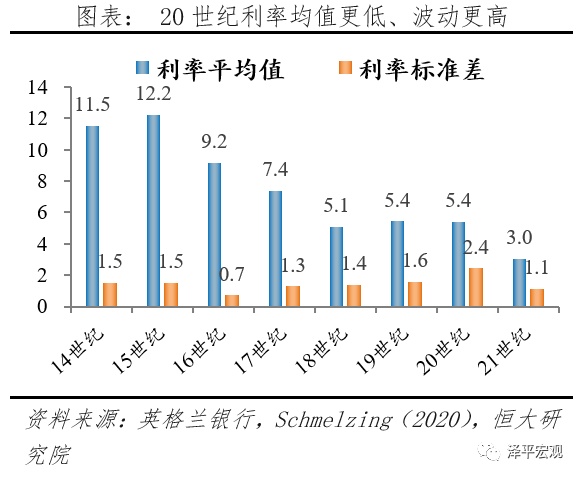

利率与信贷相伴而生,霍默《利率史》考察最早的带有利息的信贷活动在公元前3000年就出现了,比铸币出现还早;英格兰银行经济学家施梅林统计了七百年来有连续记载的利率走势,1310-2018年八个世纪平均利率从11.5%下降到3%,欧洲和日本甚至出现大面积负利率债券,利率底线尚在不断试探。

14-18世纪,随着世界文明程度提高,古代时期利率呈现缓慢下降趋势,除个别年代因战争、宗教影响出现极端值,周期性波动不大。这段漫长历史时期里,社会生产力低下,储蓄积累和资本形成速度较慢,资金融通体系不发达,利率水平处于高位;随着生产力提高,人们将更多资金盈余用来储蓄,资本主义和金融体系使储蓄转化为投资更为便利,利率从14、15世纪10%逐渐降低到18世纪5%。庞巴维克解释为“利率是一个国家文化水平的反映,一个民族的智力和道德力量越强大,其利率水平越低下”,古代时期利率正体现了社会生产力和文明程度的提高。格林斯潘在《动荡的世界:风险、人性与未来的前景》也分析到,“实际利率基准点由时间偏好确定,然后根据经济体中储蓄与投资的消长以及金融中介化的程度形成波动”。

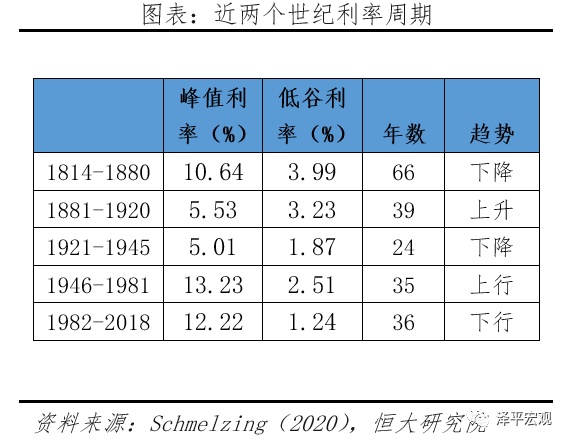

#p#分页标题#e#19-20世纪,人类历史进入工业革命和经济增长新阶段,近代时期利率出现五次长周期波动,同时创造出最高和最低的利率记录。1)1814-1880年,伴随工业革命兴起至美国内战结束,西方国家进入工业发展和殖民扩张阶段,利率呈现波动下行,平均值从10%下降到4%,历时66年。2)1880-1920年,美国接替英国成为全球金融中心,利率止步下行,并在20世纪前20年伴随美国经济繁荣上升至5.5%。3)1920-1945年大萧条、经济复苏和二战主导世界格局,利率经历24年下行期,最低降至1.8%。4)1946-1981年,凯恩斯主义盛行,石油危机引发恶性通胀,利率进入35年上升周期,主要国家利率大幅上涨至13%,创两百年以来最高纪录。5)1981年至今,自由化和全球化程度提高,利率进入波动下行周期,08年次贷危机进一步加重利率下行趋势,降幅高达11个百分点,创有记录以来最低利率区间。

1.2 理论视角:百年理论演变,针对近40年超低利率争论不休

古典主义:利率是人性不耐,由投资和储蓄决定。流行于19世纪末至20世纪初,代表经济学家包括马歇尔、费雪等。主张:1)利率由储蓄和投资决定。储蓄受时间偏好、忍耐、节欲等心理因素影响,与利率正相关;投资是由资本边际生产力决定,与利率呈负相关。2)强调货币中性。利率不受货币影响,货币政策无效。在古典主义理论框架下,各国实施自由放任政策,但市场失灵、通货紧缩、经济危机频现。

瑞典学派:自然利率概念影响至今。诞生于20世纪初,作为古典主义的分支,弥补了周期性经济危机的解释。维克塞尔提出著名的“自然利率”概念,自然利率是指经济供求达到平衡、充分就业时的利率。他认为只有当市场利率与自然利率一致时,货币是中性的,如果出现偏离,货币非中性,并引起经济波动。该理论首次将货币理论与经济理论联系起来,并演化为泰勒规则,成为央行制定政策利率的重要依据。

凯恩斯主义:利率取决于流动性供给与偏好。产生于20世纪30年代对大萧条的反思之上,凯恩斯认为:1)利率由货币供求决定。货币需求是指流动性偏好,即人们出于交易、预防、投机动机持有货币的意愿,货币供给是央行制定的外生变量,利息应当理解为在一段时期内放弃流动性的报酬。2)货币非中性。央行可以调节货币供给影响利率,刺激有效需求,调节宏观经济。3)主张国家干预。凯恩斯《货币论》认为,大萧条的原因是利率过高,要由央行人为操纵并压低贷款利率,并通过政府引导和干预投资,使经济恢复充分就业。在凯恩斯理论指导下,二战后各国政府加强干预,实施扩张性财政政策和货币政策,但行至70年代,滞涨成为各国主要面临问题,凯恩斯主义受质疑。

奥地利学派:人为压低利率并非解药。兴起于20世纪初庞巴维克,40年代被米塞斯、哈耶克等学者发扬光大。哈耶克反对凯恩斯主义人为降低利率恢复经济的做法,他预言,让政府为经济体系注入货币来刺激需求的办法或许能暂时预防危机,但长期而言这样操控经济,更大的可能是将给整个经济系统带来更加严重的干扰和混乱,正是当今低利率的真实写照。

马克思主义:生产力利息论,利率由利润率决定。马克思主义也是对资本主义经济危机的反思之一,关注生产关系和分配问题,其利率决定理论建立在剩余价值之上。马克思认为,1)利息率取决于平均利润率,利息是贷出资本家从借入资本的资本家那里分割来的一部分剩余价值。2)随着技术发展和资本有机构成的提高,平均利润率趋于下行。

新古典综合派:结合古典主义和凯恩斯主义,形成均衡利率框架。希克斯和汉森将储蓄投资等实物因素与货币供求的变动等货币因素对利率的影响综合考虑,整合为IS-LM框架,利率取决于储蓄供给、投资需求、货币供给、货币需求四个因素,达到产品市场和货币市场同时均衡的利率,成为当前分析利率的主流理论。

近40年利率长期下行趋势、极端利率现象超出主流经济学解释范畴,经济学家提出理论假说,较为有代表性的学说包括:一是长期停滞理论。美国前财政部长Summers(2013)提出,由于人口老龄化、贫富分化加剧和技术变革导致总需求不足,消费和投资低迷,导致低利率、低通胀和低增长现象。二是全球储蓄过剩假说。伯南克认为,中国等其他亚洲新兴市场经济体与沙特等产油国积累大量外汇储备,流向美国等发达经济体,引发储蓄过剩,拉低全球利率。三是安全资产短缺。Caballero(2014)提出安全资产是指发达国家长期国债,新兴市场过剩储蓄和发达国家QE导致安全资产的配置需求旺盛,而发达经济体“去杠杆”,安全资产供给受限,从而引起利率趋势性下降。四是经济潜在增长下降。Laubach和Williams测算美国自然利率从1972年到2018年下降了2.8个百分点,与实际增长率、技术进步率、劳动增长率走向一致,收说明经济潜在增速下降导致自然利率下行。五是财政赤字货币化。现代货币理论(MMT)认为信用货币制度下,政府可以通过货币超发的方式满足财政支出需要,并将利率设定为零,这一主张迎合了部分国家政客需要,为豁免债务利息、实施非常规货币政策提供依据,客观上导致超低利率。

2 美日德如何陷入超低利率:经济增长决定趋势,货币政策决定节奏和方式

对比战后40年和80年代以来40年,经济潜在增长率下降是长期利率下降的主要原因,对货币政策的过度依赖,导致全球陷入超低利率困境。

潜在增长率放缓决定利率下行趋势。利率本质上由经济潜在增长决定,进一步取决于技术进步、人口和资本等要素。二战后至80年代,美日德均经历利率上升期,背后是科技革命带来生产效率提高、婴儿潮丰富劳动供给;80年代以来利率持续下行是经济增长放缓的反映,背后是技术进步红利殆尽、人口老龄化。

#p#分页标题#e#对货币政策的依赖程度将决定进入超低利率区间的节奏和方式。各经济体在历次经济危机中政策取向不同,有的依赖放水刺激,造成杠杆高企和资产泡沫,不得不继续加码宽松政策,饮鸩止渴,恶性循环,很快陷入零利率、负利率等极端区间;有的坚持财政货币纪律,审慎大水漫灌,延缓进入超低利率的节奏。

2.1 美国:经济增长放缓,过度依赖货币政策

2.1.1 战后至80年代:经济增长强劲,利率上行40年

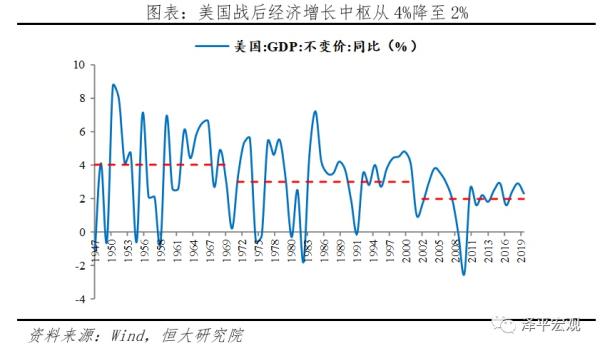

经济:美国战后40年经济呈现繁荣,增长中枢保持3-4%。50-60年代,美国工业基础雄厚,1944年布雷顿森林体系和1947年关贸总协定确立了美国在国际货币体系和贸易体系中的绝对优势,经济发展维持4%高增长。尽管70年代经济滞涨,拖累经济增速中枢下降至3%。但整体看战后1947-1980年,美国实际GDP从2万亿美元增长至6.8万亿美元,年均增速3.7%。

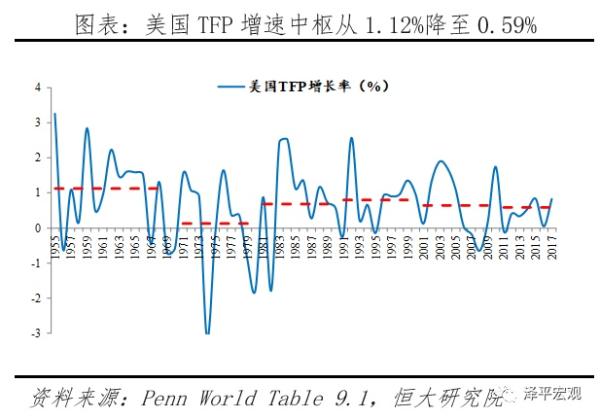

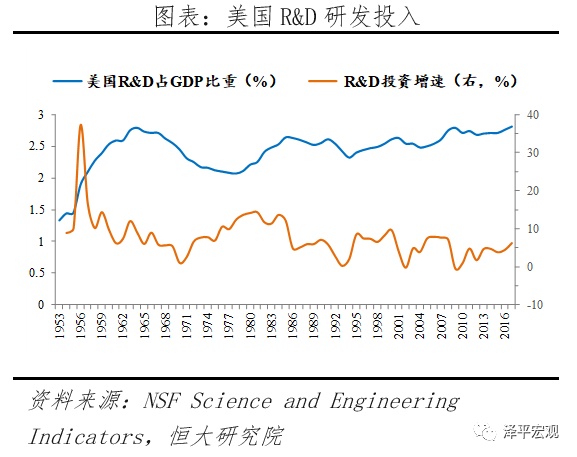

技术:战后美国科技实力强劲,引领第三次科技革命。1)前沿科学方面,美苏争霸中,原子能、电子计算机、空间技术等突飞猛进,美国处于第三次科技革命的领先地位,1953-1980年研发投入从50亿美元增至632亿美元,年均增速9.7%,占GDP比重从1.33%上升至2.21%。2)科技应用方面,军事技术民用化,企业生产效率提高,汽车、航空业飞速发展,美国全要素生产率(TFP)增长中枢维持在1.12%,成为经济增长强劲动力。

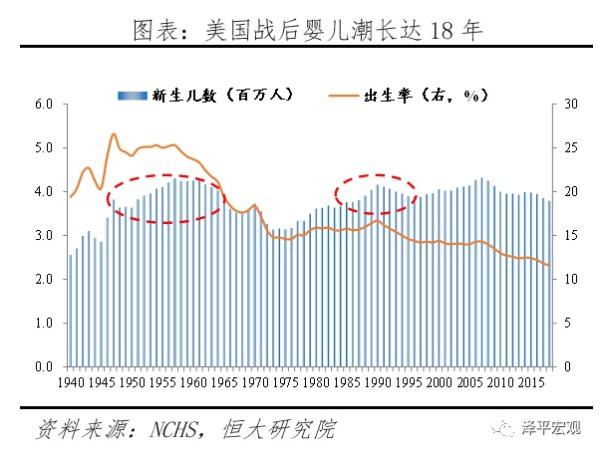

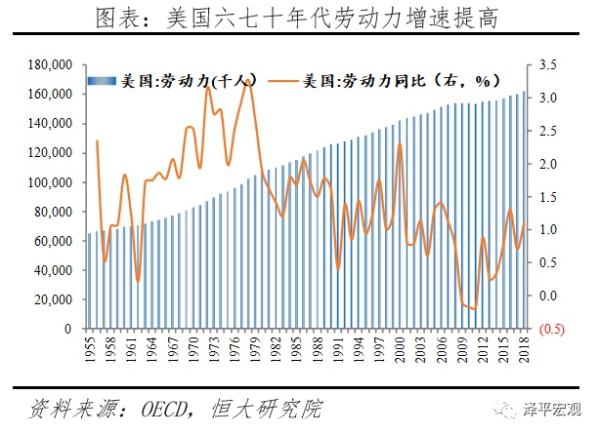

人口:战后美国婴儿潮长达18年,带动劳动力增长,刺激需求。战后大批军人返回美国,社会稳定和经济繁荣提供物质支持,1946-1964年美国新生儿人数近7600万人,出生率保持在20‰以上,期间总人口年均增速1.7%。在供给侧,人口决定经济增长模型中劳动力供给,五六十年代婴儿潮,带来六七十年代劳动力年均增速达2%。在需求侧,人口增长带来住房、零售、教育需求,进而带动投资消费,成为战后美国经济繁荣的重要力量。

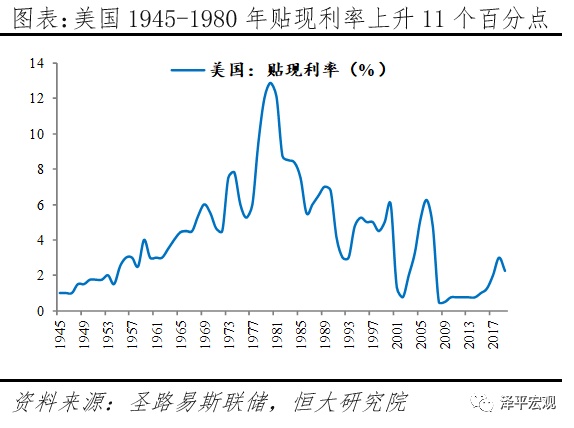

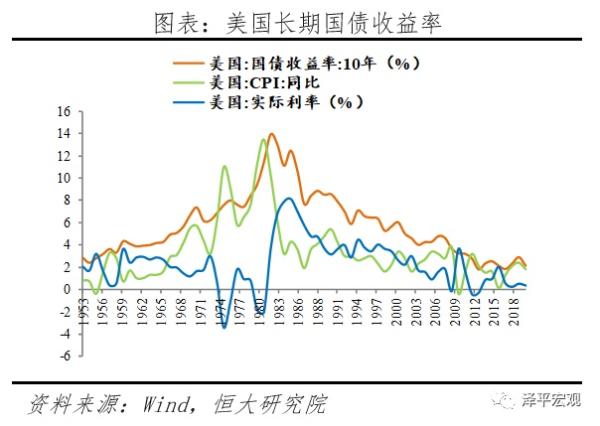

利率:长达40年上行期。1)五六十年代,经济基本面推动利率平稳上升。伴随经济黄金阶段,资金需求旺盛,CPI保持在2%左右温和通胀,美国贴现率中枢2%上升至5%,10年期国债收益率从3%升至6%,实际利率表现平稳,在1959年达到3.63%峰值,同年GDP增速也达到阶段性峰值6.9%。2)70年代通胀推动利率上行。滞涨阶段,CPI从1972年3.2%大幅上升至1980年13.5%,贴现率和10年期国债收益率升幅分别达8.4和5.2个百分点,名义利率高到空前水平,实际利率大幅下降。

2.1.2 1980至今:基本面和政策面共同主导利率下行40年

经济:增长中枢下行至2%。1980-2019年美国实际GDP从6.8万亿美元增长至19万亿美元,年均增速2.7%,相比于战后40年增速下降1个百分点。分阶段看,80年代里根供给侧改革和90年代互联网革命,美国仍较长时间维持3%的经济增长中枢,2008年爆发次贷危机,GDP增速中枢降至2%。

技术:技术进步红利殆尽。尽管美国经历90年代信息技术革命,提高生产效率和生活水平,但对传统行业影响较为有限,难以与战后全社会生产力提升相媲美,美国TFP增速在80年代、90年代、00年代、10年代分别为0.69%、0.79%、0.65%、0.59%,2000年互联网泡沫破灭后,更无经济增长点,2000-2017年研发投入增速仅4%,远低于战后40年9.7%的增速。这一现象被经济史学家Gordon解释为“技术悲观论”,随着现有技术进步红利殆尽,在可预见的未来难以形成熊彼特式“破坏性创新”,经济进入长期停滞。

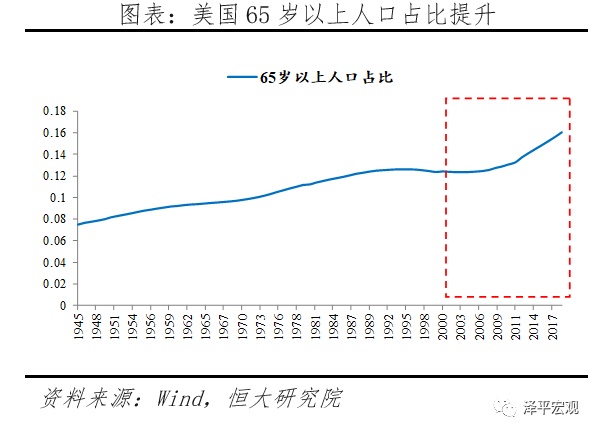

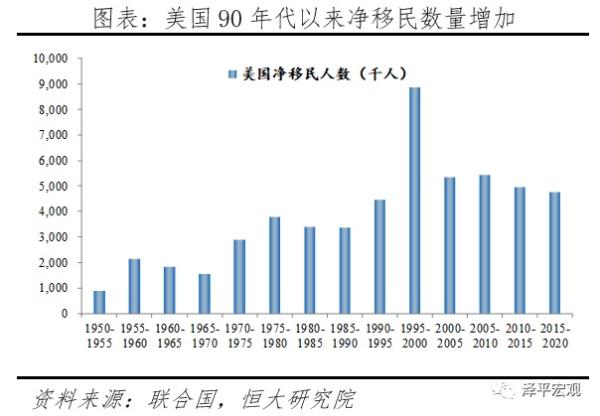

人口:1)人口增长放缓。八九十年代,第一代婴儿潮到达婚育年龄,1982-1995年新生儿达到5445万人,人口增长率重回1%以上,但并未带来劳动力的持续增长,劳动力增速从80年代1.7%下滑至近10年代0.8%。2)人口老龄化加重。第一代婴儿潮步入老年,65岁及以上人口占比2000年以来明显加快,从12%上升至16%,老年人收入和支出水平低,消费和投资需求将下降,难以支撑较高的借贷利率。3)移民大幅增加。美国凭借强大经济实力,吸引移民延缓人口增速放缓和老龄化的不利影响,净移民数从1980-1985年338万增至2005-2010年543万。

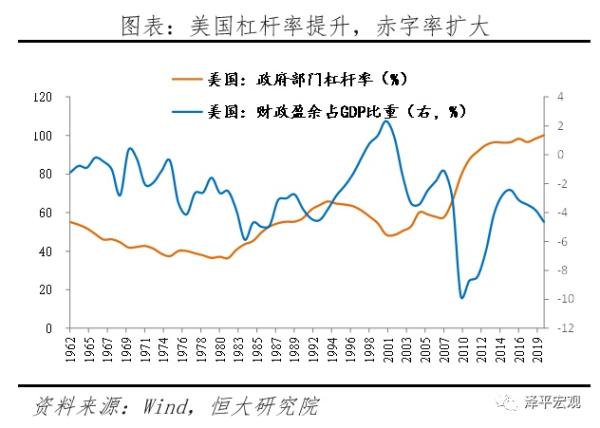

政策:货币政策趋于宽松,政府部门杠杆率大幅升高,倒逼央行为财政赤字埋单,压制利率,高债务和低利率形成恶性循环。

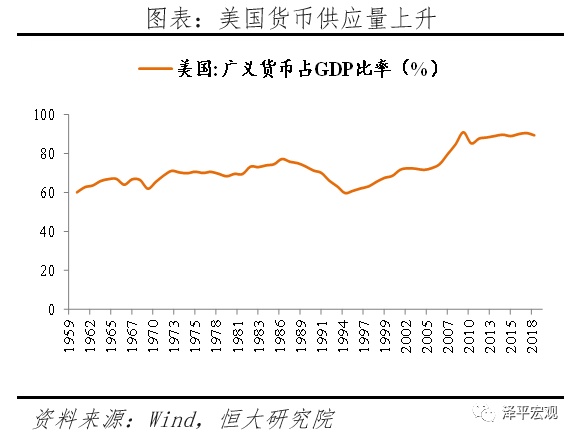

1)扩张性财政政策,杠杆率大幅上升,财政赤字尤为突出。1981-2019年,美国政府部门杠杆率升幅64个百分点,2019年达到100%。2008年次贷危机后,联邦政府实施大规模财政扩张,财政赤字率2010年达到10%峰值,故借助量化宽松和低利率为财政赤字融资,延缓去杠杆阵痛。

2)货币政策宽松,美联储对利率调节力度增强,历次危机时都放松货币政策,饮鸩止渴。90年代美联储货币政策中介目标从货币供应量转向利率调控,在储贷危机中连续40个月降息,幅度高达6.56个百分点。2000年在互联网泡沫、911的连续打击下,美国持续30个月降息,幅度也达到5%,并维持至2014年,催生房地产泡沫。2008年次贷危机,美联储将联邦基准利率由4.75%猛降至0.25%,单靠降息无法重振经济的情况下,开展三轮QE购买国债、MBS长期资产。2020年疫情爆发,基准利率原本已低至1.25%,降无可降,美联储启动无限量QE。在每次衰退到来时,美联储均采取宽松的货币政策应对衰退,但政策空间越来越小,对经济的有效性逐步递减,而且负面效果越来越大,为下一次危机埋下隐患。

利率:基本面拖累美国利率持续下行40年,政策面压制利率。在经济增长、科技进步和人口增速同步放缓的背景下,美国贴现率自1981年自12.1%降至2019年2.25%,10年期国债收益率从13.92%降至2.14%,实际利率中枢从8%降至0.5%。尽管1990年、2000年、2007年、2018年美国启动四轮加息周期,但每一轮加息高点逐步降低。美国短期政策利率和10年期国债收益率,分别在2003年和2020年首次进入零利率区间,10年期国债收益率中枢从3%降至零利率,美国用了17年(2003-2020)。

2.2 日本:经济停滞,货币超级宽松,利率快速降至超低区间

2.2.1 战后高速增长(1950-1973年),利率保持在6%高位

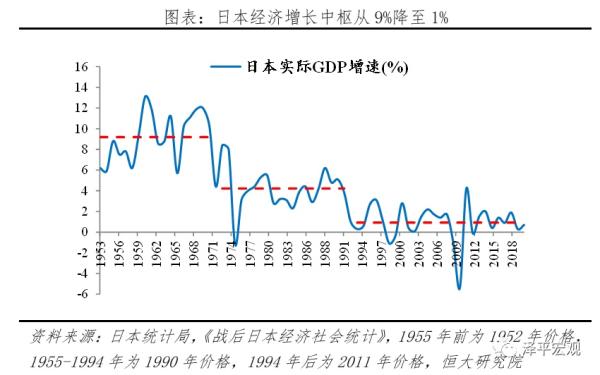

经济:战后在美国的扶持下,日本通过政府制定经济政策、引进先进科技、大力发展教育,发展出口导向经济,保持20年高速增长。1950-1970年日本实际GDP平均增长率高达9%,1968年成为经济第二大国。

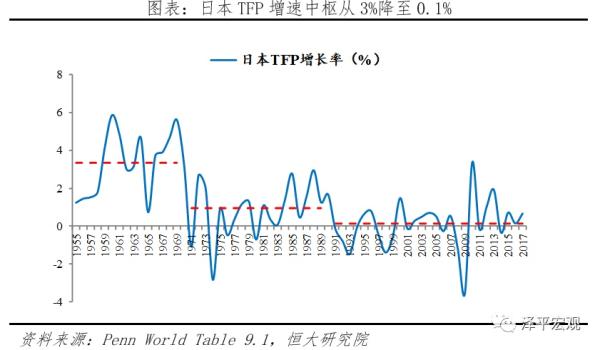

技术:引进国外先进技术。1951年日本制定《引进补助制度》,对引进国外先进技术的企业给予优惠补助,1950-1973年日本共计引入外国技术2万项,支付金额约43亿美元,TFP增长率平均为3.34%,迅速完成产业升级和现代化。

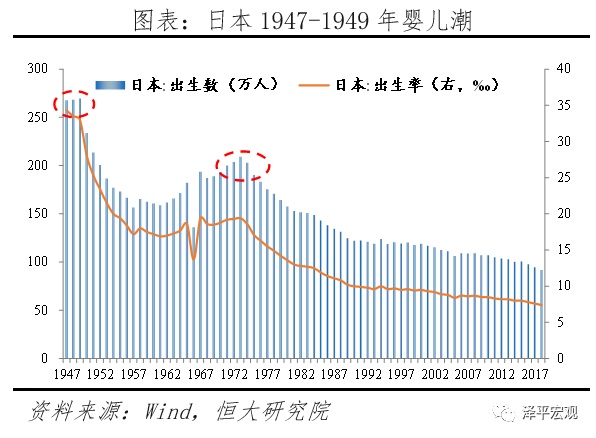

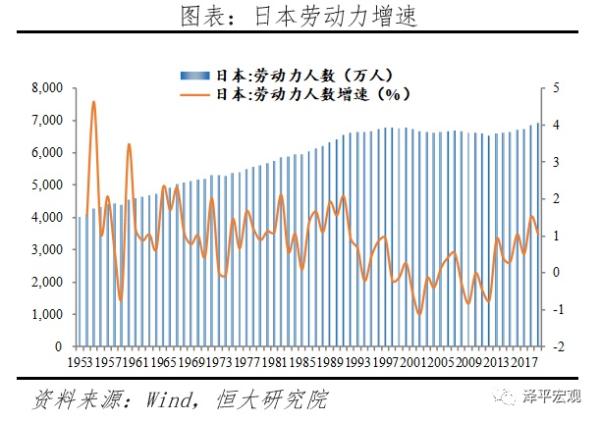

人口:高素质劳动力供应充足。1947-1949年日本第一代婴儿潮,出生人数合计806万人,1950-1970年人口出生率平均为21‰,劳动力数量从1953年4107万人增至1970年5173万人,年均增速达1.4%;同时日本加强教育投入,1950-1976年日本高中就学率从42.5%提高到92.6%,大规模高素质劳动力快速增长为经济增长提供有力支持。

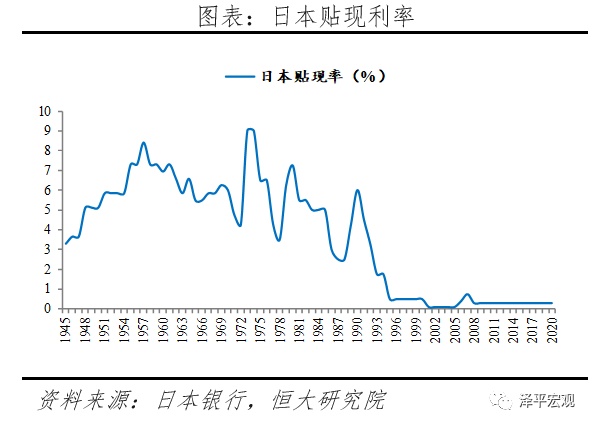

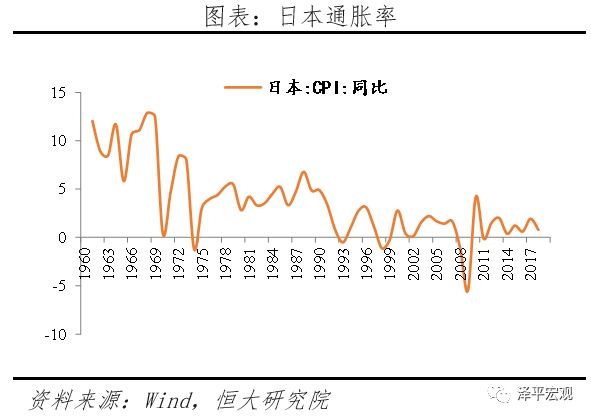

利率:名义利率处于6%较高水平。经济高涨时期,日本实施《临时利率调整法》,人为压低名义利率,促进产业资本积累,利率和通胀同步持续走高,1945年至1970年日本央行贴现率从3.29%上升到6%。

2.2.2 增速换挡(1974-1991),利率波动下行

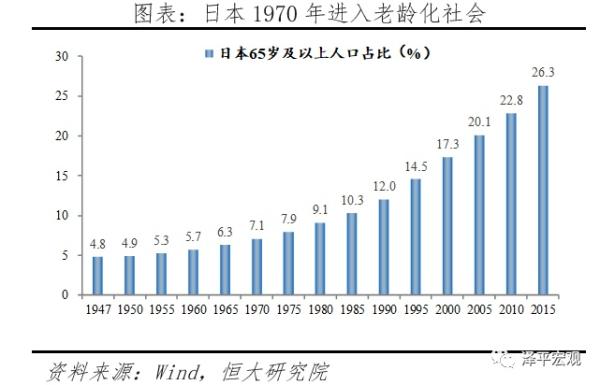

技术后发优势消失,人口步入老龄化,经济步入中速发展期。石油危机爆发,制造业成本上升,冲击传统产业结构,1985年“广场协议”日元升值,出口及经济增长带来负面影响。日本经济增速明显放缓,1971-1993年GDP增长中枢降至4%。1)技术进步放缓,日本长期依靠模仿和改良实现技术进步,但随着美国技术停滞和技术封锁,后发优势消失,80年代日本提出“科技立国”战略,加大基础研究和新技术等领域投入,但始终没能找到强有力的经济增长点,这一阶段日本TFP增长率降至1%左右。2)劳动力供给增速下降。虽然1971-1974年日本第二次婴儿潮贡献了816万新生儿,但出生率呈下降趋势,劳动力增长率降至1%。3)人口老龄化显现,日本65岁以上人口比例在1970年达到7.1%,正式进入老龄化社会,对需求和投资形成拖累。

为对冲日元升值给出口和经济增长带来的不利影响,日本实施扩张性货币政策。1986-1987年五次降低基准利率,从5%下调至2.5%,对货币供应量持续增加,希望通过刺激重回高增长,但催生资产泡沫,1989-1990年为遏制房价,又五次上调基准利率,从2.5%提高到6.0%,刺破房地产泡沫。

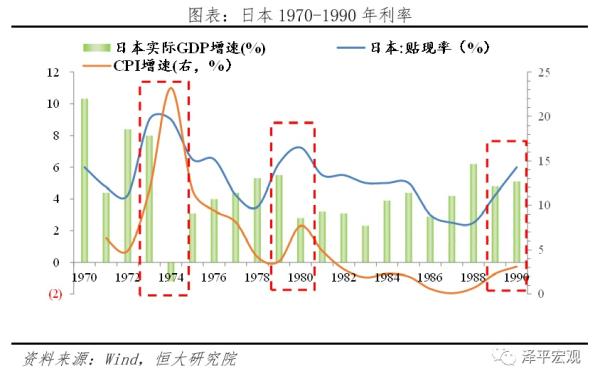

受经济和通胀影响,利率中枢波动下降。1970-1990年,日本经济增速从9%下降到4%,利率整体下行,贴现率从6%降至2%,10年期国债收益率也从8%降至5%。但期间经历三次背离,尽管在1973-1974年、1979-1980年、1989-1990年利率短期内大幅偏离经济增长,但前两次因石油危机引发恶性通胀、第三次因央行加息,均为外部冲击。

2.2.3 失去的30年(1992至今),利率快速下行

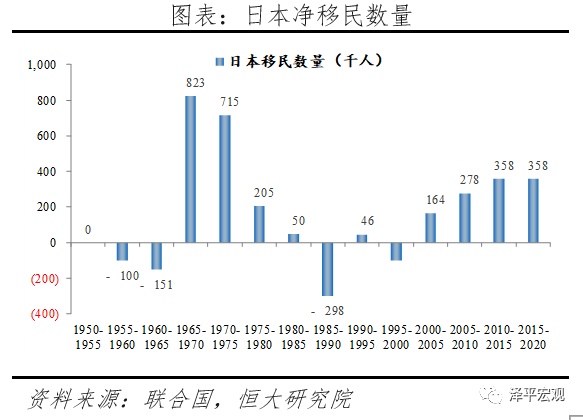

基本面上,泡沫经济破灭,陷入长期低迷。1993年至2019年日本实际GDP平均增长率仅为0.9%,企业投资低迷、银行坏账激增,居民消费不振,陷入长期通缩。1)技术进步方面,掉队信息技术时代。20世纪90年代以来,在互联网革命到来之际,日本却在软件、网络、微处理器等高新技术竞争中逐步掉队,与互联网、移动产业失之交臂。根据IC Insights,日本半导体产品全球市场份额从1986年45%下降至2017年7%;每年新申请的知识产权数逐年减少,2007年减少至58.64万件,相比1990年减少了18.8%。这一时期TFP增速仅维持0.15%,大幅低于高增长时期3%和中速增长期1%。2)人口方面,少子化、深度老龄化、移民限制,劳动力短缺形势严重。一是出生率大幅下滑,2019年已降至7.4‰,2005年出生率低于死亡率;二是65岁以上人口比例1995年达到14.5%,标志日本进入深度老龄化社会,2018年上升到27.6%,养老压力持续增大;三是移民政策相对谨慎,日本尝试扩大海外劳工补充低端劳动力市场,净移民数量增加,但难以弥补高素质劳动力短缺。

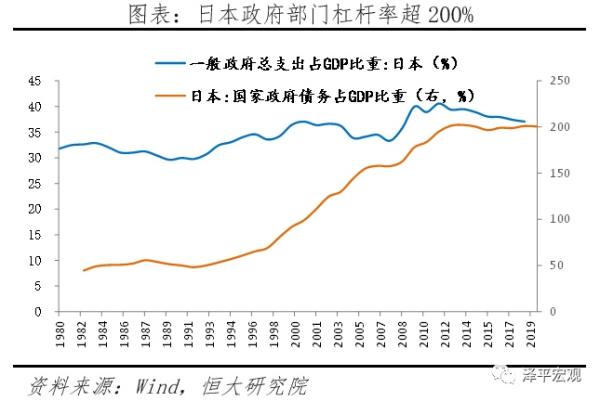

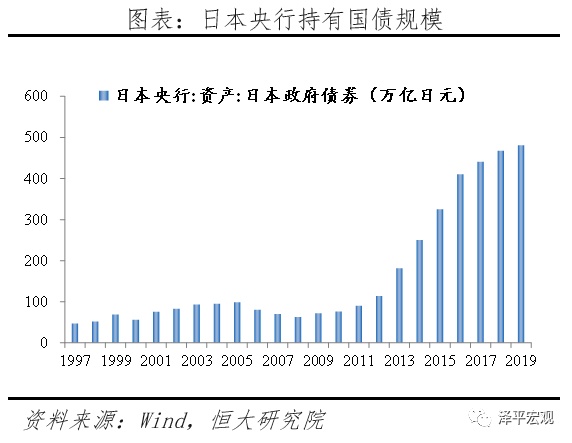

政策面上,日本最早实行量化宽松,扩张性政策层层加码。第一轮宽松(1991-2000),为应对泡沫破裂、亚洲金融危机,1991-1995年基准利率从6.0%下调到0.5%,1999年日本央行下调无担保隔夜拆借利率至零,正式施行零利率政策。第二轮宽松(2001-2006):受美国互联网泡沫破裂影响,经济再度放缓,2001年3月,日本央行开启第二轮货币宽松,实施全球首次量宽操作,转向数量型货币政策工具,加大资产购买,无担保隔夜拆借利率由0.26%降至零。第三轮宽松(2008至今):全球金融危机下,2008年日本迅速下调无担保隔夜拆借利率至0.1%,2016年日本央行将政策利率降为-0.1%,并实行QQE(量化加质化货币宽松),通过控制收益率曲线,将长期利率维持在零左右。但这些措施非但没有达到预期效果,反而加重了政府债务负担,政府部门杠杆率从1997年91%大幅提高到2019年200%,央行持有政府债券规模从2011年90万亿日元激增至2019年481万亿日元。

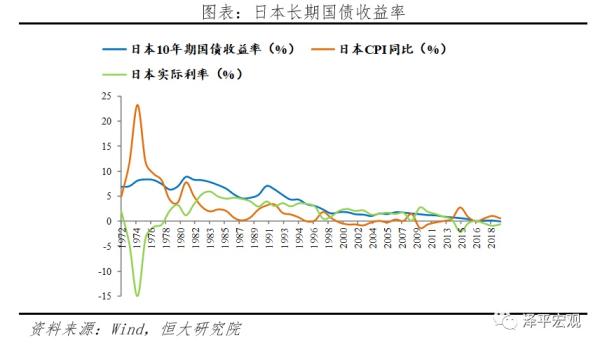

利率:仅用7年耗尽政策空间,利率降无可降。在基本面长期停滞和货币政策不断刺激下,日本很快步入超低利率区间,政策利率和10年期国债收益率进入零利率的时间分别为1995年、2002年,长期利率中枢从3%降至零利率,日本仅用了短短7年(1995-2002年)。

2.3 德国:经济平稳发展,克制宽松,利率缓慢降至超低区间

2.3.1 战后高速增长(1950-1965),利率平稳上行

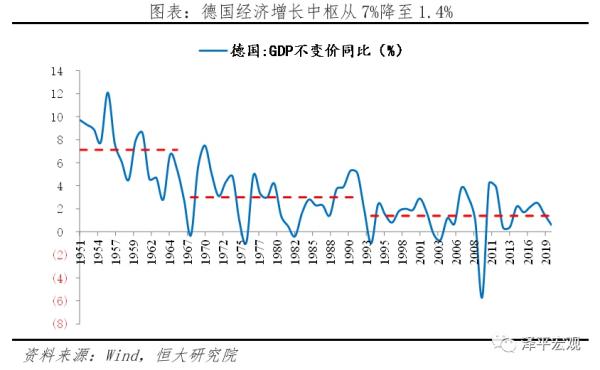

经济:战后德国作为战败国,百废待兴,联邦德国奉行社会市场经济体制,确立以机械制造、汽车、电气等为主导的产业政策,依靠马歇尔计划以及朝鲜战争订单的需求迅速崛起,1955年德国工业总产值跃居世界第二,1951-1965年经济增长中枢达到7%。

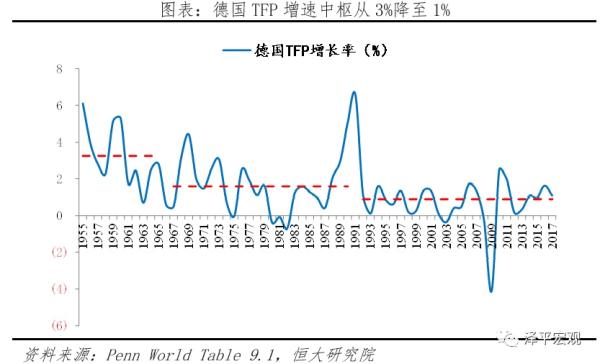

技术:重注自主研发。早在19世纪末,德国在第二次工业革命中跻身科技强国,二战期间大批科研人员流失,但保留了雄厚的技术基础,具备自主创新能力。1956-1969年联邦政府建立12个国家研究中心,促进原子能、宇宙开发等尖端技术,同时发展电机、化工等应用性科技研究,提高德国产品竞争力。这段时期,德国TFP增长率平均为3.25%,德国制造迅速崛起。

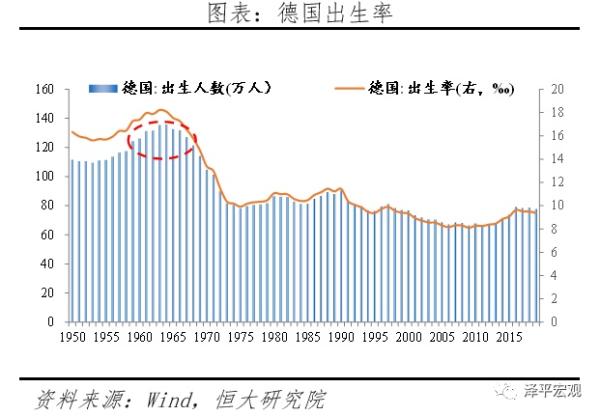

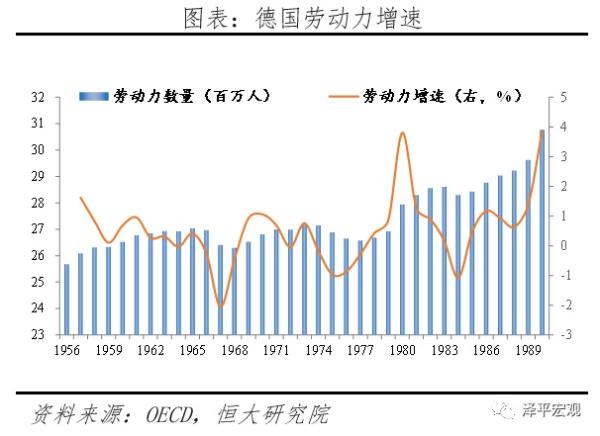

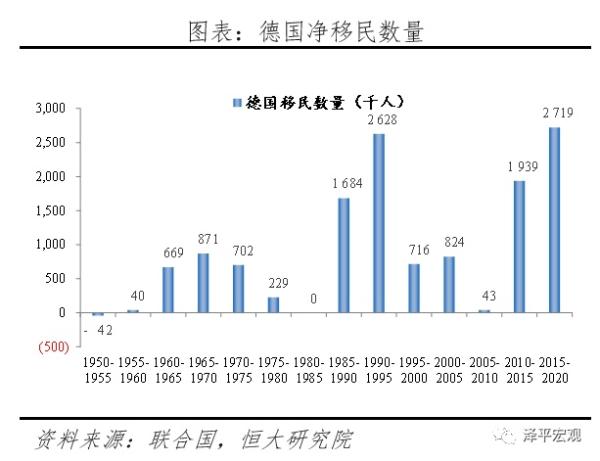

人口:移民潮、婴儿潮带来丰富劳动力。德国在1959-1968年迎来“婴儿潮”,每年新出生人口超120万,10年间累计新生儿1300万。同时,德国自1955年与意大利、希腊、西班牙、土耳其等签署劳工引进协议,吸引廉价的外籍劳动力。1956-1965年,劳动力保持平稳增长,从2500万增至2700万。

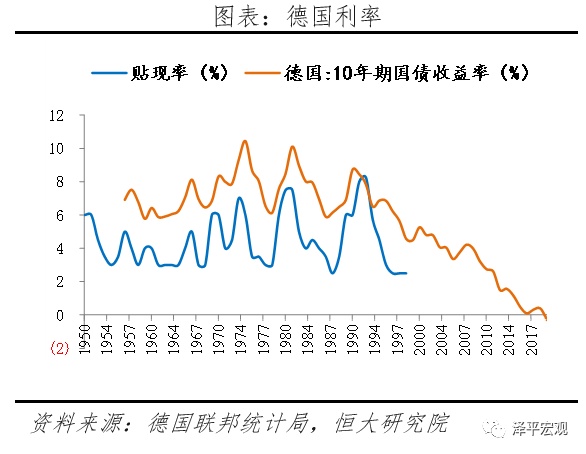

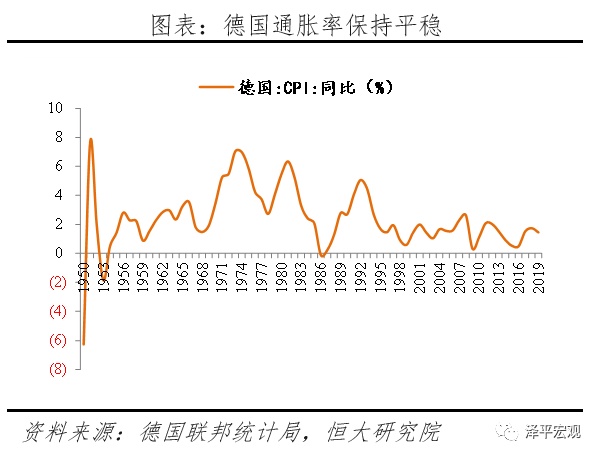

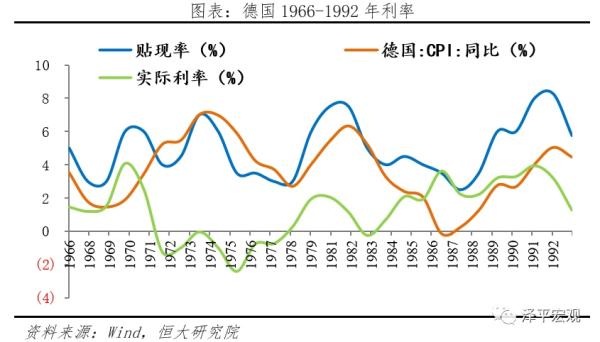

利率水平维持稳定。二战后德国经济秩序混乱,艾哈德推动货币改革,稳定马克,此后德国央行坚持“反通胀”的历史传统,把稳定货币作为货币政策的首要目标。1950-1965年德国联邦银行贴现率维持在4%,10年期国债收益率中枢在7%左右,剔除通胀影响,实际利率在2%-4%区间。

2.3.2 增速换挡(1966-1990),利率大幅波动

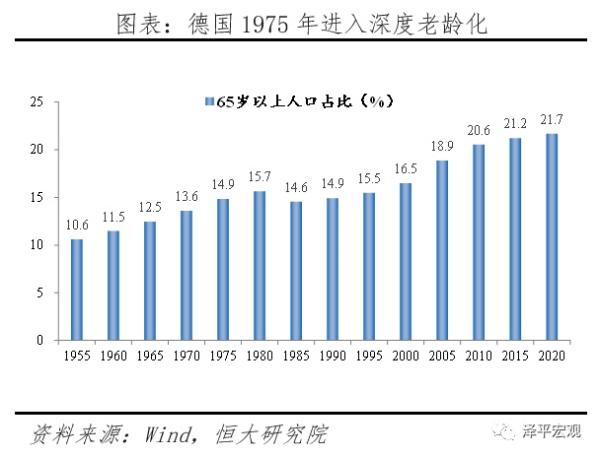

基本面上,经济放缓初现。布雷顿货币体系解体和两次石油危机冲击下,1966-1990年德国经济出现放缓,GDP增长中枢降至3%,通胀率平均3.6%,产业结构调整缓慢。1983年科尔政府上台,推行供给侧改革,经济重回景气区间。技术进步方面,80年代面对日本竞争,1983年德国启动“生产技术开发计划”,在高端工业界掀起科技改革浪潮,在微电子、机器人、计算机、生物等领域加大津贴补助力度。这一时期德国TFP增长率保持在1.6%左右。人口方面,本土人口萎缩,依靠移民支撑。自60年代生育高峰后,德国生育率持续下降,从1966年17‰降至1975年9‰,并低于死亡率,人口萎缩趋势显现;1975年德国进入深度老龄化社会,养老金开支压力巨大。90年代两德统一、南斯拉夫难民等形成移民潮,带动劳动力在1966-1990年从2600万增至3000万人。

政策面上,宽财政,紧货币,利率大幅波动。七十年代,德国内部面临高福利的财政缺口,德国实施扩张性财政政策,德国联邦银行紧盯通胀,经历三次加息周期,1970、1973、1981年贴现率达到阶段性高点,分别为6%、7%、7.5%。1983年供给侧改革后,1980年财政赤字占GDP 比重从1980年2.8%,降至1985年1.1%,利率回落。八十年代,德国面临美国施压,被迫扩大进口规模,但德国央行仍然保持审慎,紧缩货币政策,维持汇率稳定,1992年贴现率达到8.25%,为战后最高利率水平,保证了自主的货币政策。

2.3.3 低速增长(1991至今),利率逐步下行

基本面上,新领域研发不足,人口萎缩,拖累经济发展。1990年两德统一,德国斥资重建东德基础设施和福利制度,财政赤字积累。1999年欧洲货币联盟成立,虽然为德国带来长达10年的红利期,但2011年欧债危机,内部分化,德国经济恶化。近30年德国经济增长中枢进一步降至1.38%。技术进步上,新领域研发不足。受制于德国产业结构转型较慢和全能银行为主导的金融体系,德国培育新技术动能不足,传统产业和新兴产业腹背受敌。在传统领域,德国汽车产业面临减排、电动化、自动驾驶等重大挑战;在信息技术等新经济领域,德国国内市场狭小,德国独角兽公司与中美相差甚远。人口萎缩,鼓励移民,但不利影响难消化。德国1972年出生率已经低于死亡率,2004-2011年人口持续负增长,2010年德国放开对东欧国家劳工移民的限制,近10年累计净移民数量高达465万人,人口增长率出现反弹,但大规模移民涌入抬高了社会稳定和治安成本,难以抵消本土人口萎缩的不利影响。

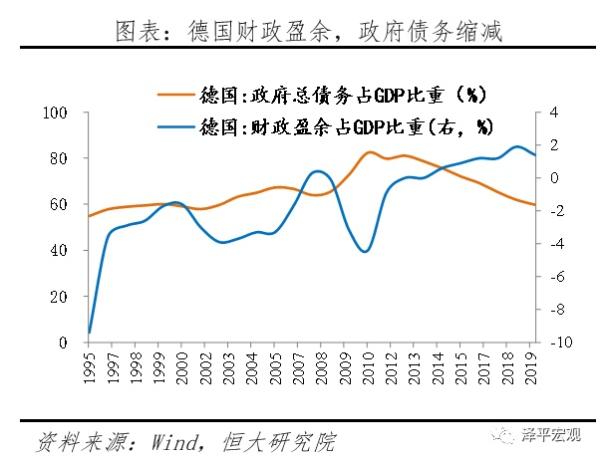

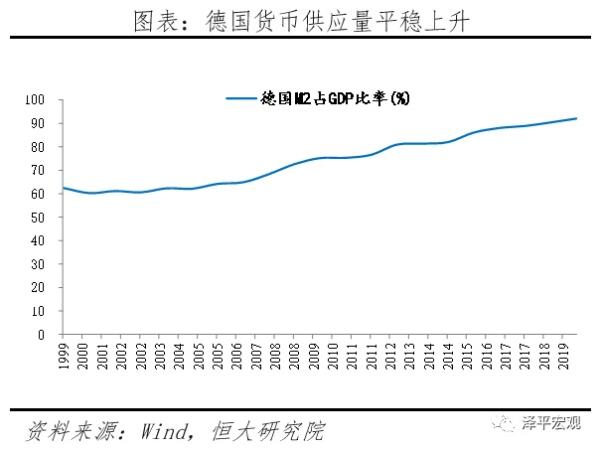

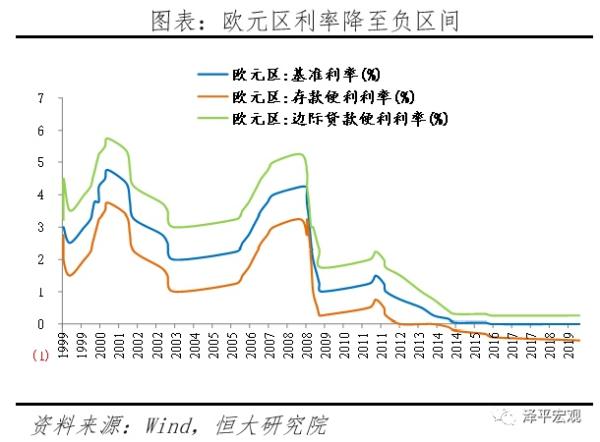

政策面上,紧财政、宽货币。财政政策方面,德国欧债危机后,德国致力于缩减政府债务,近5年连续保持财政盈余,2019年财政盈余占GDP比重1.4%,政府部门杠杆率连续八年下降,2019年为59.8%,远低于欧元区-0.6%赤字率和85.9%杠杆率。货币政策方面,德国央行素有稳定物价传统,长期实施相对谨慎的财政货币政策,在欧洲财政难以统一的情况下,德国被迫维持相对宽松的货币环境,2008年欧央行7次降息, 2014年正式实施负利率政策。德国货币供应总体上保持稳定,M2占GDP的比重逐渐上升,2019年为92%,升幅总体不大。

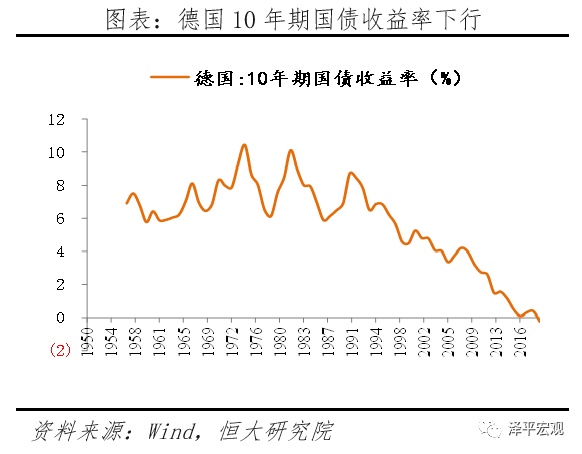

利率下行,但节奏较为平缓。外部面临欧洲前景低迷,不确定性因素增加,内部面临经济增长低迷,德国10年期国债的收益率水平从1991年8.45%大幅下行,2016年首次跌破0,2019年最低降至-0.4%。但德国控制利率下行的节奏相对平缓,没有日本和美国利率走势大起大落。德国政策利率和10年期国债收益率进入零利率的时间分别为2014年、2016年,长期利率中枢从3%降至零利率,德国用了12年(2004-2016年)。

2.4 横向对比:相同的趋势,不同的节奏

1、从美、日、德经验看,经济增长潜力决定经济体利率水平和基本走势。经济基本面强劲是利率坚挺的保证,近40年利率下行趋势主要受技术进步放缓、人口老龄化影响。

在技术进步方面,美国表现最佳,德国次之,日本掉队。美国90年代抢占互联网和信息技术发展先机,鼓励谷歌、微软等高新企业发展;德国依靠自主创新,专注发展成熟技术,培养一批西门子、大众等国际大型公司,但在互联网新经济领域乏善可陈;日本依靠模仿和改良实现赶超,但80年代后面对美国技术封锁,自主创新突破艰难,逐步掉队信息技术革命。近20年美国和德国TFP增速分别为0.62%、0.65%,远高于日本0.34%。

在人口方面,均面临生育率下滑、人口老龄化深层次问题,日本更为严峻。截至2018年,美国出生率11.6‰,德国9.4‰,日本7.4‰,美国65岁以上人口占比16%,德国21.5%,日本27.6%。日本、德国、美国进入深度老龄化社会的年份分别为1970年、1975年、2015年。美国和德国开放的移民政策有助于扭转人口萎缩,但日本相对谨慎, 2015-2020年净移民数量,美国477万人,德国271万人,日本仅35.8万人。

经济基本面反映到利率水平上,美国高于德国和日本。美国经济增长中枢维持在2%左右,德国1.4%,日本则不到1%。美国经济基本面表现更优,日本经济处于长期低迷,反映到利率水平上,截至2020年4月,美国、德国、日本10年期国债收益率分别为0.64%、-0.5%、-0.036%,美国利率水平高于德国和日本。

2、经济下行趋势难以逆转,但各经济体展现不同应对方式,一定程度上控制步入超低利率的方式和节奏。过度依赖货币政,更早更快陷入超低利率,独立自主、审慎使用货币政策,延缓利率下行速度。

日本自八九十年代依赖货币政策刺激经济,在发达经济体中第一个实行零利率,量化宽松从QE到QQE,层层加码,2018年M2占GDP比重252%,政府部门杠杆率高达215%,非但没有达到预期效果,反而最早进入超低利率区间。

德国央行素有稳定物价传统,长期实施相对谨慎的财政货币政策,2019年德国仍能保持1.4%财政盈余。直到2014年,受欧债危机影响,欧元区内部矛盾重重,整体发展前景低迷,被迫维持宽松的货币政策,但利率下行节奏控制相对缓慢,没有日本和美国利率走势大起大落。

美国2000年以来,货币政策趋于宽松,政府部门杠杆率大幅升高,倒逼央行为财政赤字埋单,压制利率,高债务和低利率形成恶性循环。但利用美元在国际货币体系的支配地位,美联储主导利率周期,根据本国形势独立自主实施货币政策,利率下行控制较为缓慢,但如今也不得不面对负利率议题。

最终反映到利率走势的节奏上,美国主要利率仍然为正,德国利率平稳下行,并在较长的时间内保持正值;日本90年代最快进入零利率区间。日本、德国、美国短期政策利率进入零利率的时间分别为1995年、2014年、2003年,10年期国债收益率进入零利率的时间2002年、2016年、2020年。长期利率中枢从3%降至零利率,美国用了17年(2003-2020),德国12年(2004-2016年),日本7年(1995-2002年)。

3 展望与启示:改革开放,启动新基建,鼓励生育,避免重蹈欧美超低利率覆辙

展望未来,中长期压制利率的因素未见明显改善,短期因疫情全球蔓延,避险情绪较重。从长期经济增长趋势看,全球经济增长趋弱,尚未出现突破性的重大技术创新,人口增长乏力和老龄化程度加深的趋势难以扭转,利率难见向上趋势;从中期因素看,发达经济体投资疲软,为应对老龄化、去杠杆的预防性储蓄持续增加,全球过剩储蓄难以发生逆转;从短期因素看,近年来贸易摩擦、英国脱欧等风险事件频发,特别是遭遇新冠肺炎疫情,给全球经济衰退蒙上阴影,投资风险偏好降低,对安全资产的需求仍然强烈,美国为应对疫情再次启动量化宽松,全球利率下行压力较大。

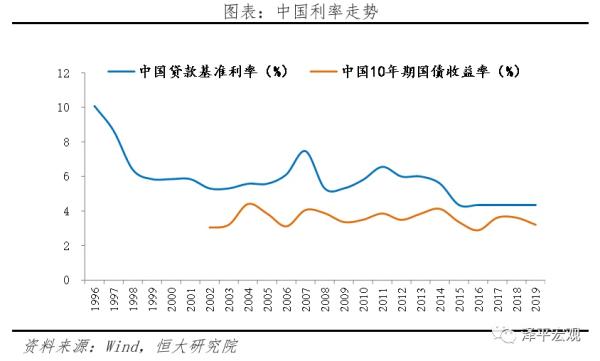

反观中国, 中国利率尚处正常区间,但同样面临人口老龄化、技术进步放缓、经济潜在增长率下降、杠杆率较高等因素。中国国债收益率较为平稳,截至2020年5月8日,十年期国债收益率2.6%,名义利率尚处于正常利率区间,但剔除通胀后,实际利率近年来呈现下降趋势。究其原因,中国经济增速换挡,同样面临技术进步放缓、劳动年龄人口下降等困扰发达经济体低利率的因素。近年来经济增速下行,房地产投资放缓、制造业投资低迷,中长期利率下行压力犹存。

中国应吸取发达国家的教训,防止过度依赖货币放水和低利率,根本上通过改革开放、启动新基建、促进创新、放开并鼓励生育、协调好财政与货币政策等,提高全要素生产率、经济潜在增长率和自然利率。

#p#分页标题#e#一是新基建扩大有效投资需求,是利率坚挺的保证。一方面,新基建涉及5G、人工智能等科技产业,加大科技投入,提高创新能力,促进全要素生产率的提高,培育新的经济增长点。另一方面,新基建带动政府和民间有效投资,提振市场主体信心,增加资金需求,将成为利率中枢坚挺的保证。

二是全面放开并鼓励生育。摒弃人口是负担观念,更加以人为本,加快促进人口长期均衡发展。加快构建生育支持体系,大力营造生育友好型社会环境,解除家庭生育的后顾之忧,让更多的人想生、敢生且把孩子养好。加大托育服务供给,完善女性就业权益保障。

三是协调财政政策与货币政策,避免对货币政策过度依赖。财政政策是结构性政策,不同于总量的货币政策,减税降费、适度超前基建等在扩内需、降成本、调结构、稳预期上均能发挥作用,效果好于货币政策;货币政策的优势在于总量调节降低融资成本,但货币政策对CPI结构性通胀、信用分层等结构性问题的作用较为有限。

四是加快金融体系改革,促进过剩储蓄向投资转化。改变当前以银行为主导的间接融资体系,加快建立多层次的资本市场,引导居民储蓄向投资转化。推进利率市场化改革,引导市场主体对风险的合理定价,让资金配置到真正有效率的企业。

五是扩大金融开放,审慎管理全球资本跨境流动风险。在全球低利率背景下,中国成为少数维持正常利率区间的经济体,既是机遇,也是挑战。中美两国利差变大,将吸引国际资本流入,配合中国扩大金融市场开放的政策,是提高中国资本市场的国际地位、推动人民币国际化的良机。但同时伴随金融开放,国际资本流动更加频繁,未来美国经济恢复、退出量化宽松,届时大量资本集中撤出,资产价格下跌,影响金融稳定,需要做好宏观审慎管理。

参考文献

Schmelzing,Paul. Staff Working Paper No. 845: Eight centuries of global real interestrates, R-G, and the ‘suprasecular’ decline, 1311–2018 [J]. bank of england working papers, 2020.

霍默和西勒,《利率史》(第四版)

格林斯潘,《动荡的世界:风险、人性与未来的前景》

Summers,L. (2013):“Policy Responses to Crises”,Speech at IMF 14th Annual ResearchConference.

Caballero and E. Farhi, The Safety Trap,NBER Working Paper, 2014

Williams, Laubach JohnC. "Measuring the Natural Rate of Interest." Reviewof Economics & Statistics 85.4(2003):1063-1070.

IMF《世界经济展望》2014年4月

世界上最美的十大热带雨林 西双版纳雨林上

世界上最美的十大热带雨林 西双版纳雨林上 长沙南郊公园枪击案试枪还是灭口或成无解之

长沙南郊公园枪击案试枪还是灭口或成无解之